令和6年度が始まりました❕

4月8日、令和6年度の入学式が挙行されました。4名の新入生は、どの人からの「ご入学おめでとうございます」のお祝いの言葉にも「ありがとうございます。」としっかり応えたり、よい姿勢で座っていたりと、最後まで立派な態度で臨むことができました。そんな1年生を温かく迎えようと、在校生は力強い校歌の歌声を披露します。子どもたちと教職員、そしてご来賓・保護者の皆様がそろい、今日から令和6年度のスタートが切られたと、すがすがしい気持ちになりました。

校長からは、熊川小学校最終年度に集まった子どもたちに、熊川小学校での生活を味わい尽くしてほしいこと。そのために「挨拶名人」と「失敗名人」の2つの名人を目指してほしいとの話がありました。みんなが安心して楽しく生活できる熊川小学校のよさを大切にしながら、それぞれが気になったことをよりおもしろくするにはどうしたらいいか、失敗を繰り返しながらどんどん試していくような1年にしていきましょう。

本年度、新たに4名の教職員を迎え、児童26名と教職員11名で、人も自分も笑顔があふれるように考えたり行動したりすることにチャレンジする学びを楽しんでいきます。

どうぞよろしくお願いします。

(保護者の皆様の了解をいただきましたので、本日からブログを再開いたします。子どもたちの活動や学校の教育活動の一部のお知らせになりますが、学校づくりのメンバーとして熊川小学校を知っていただきたいと思います。よろしくお願いします。)

入学式の次の日、暴風雨…

入学式は穏やかな春の日だったのに、次の9日は暴風雨の朝でした。「初の集団登校でいきなりこれか…。」、「家を出るのも嫌だろうな。」と、1年生や在校生の登校に思いをはせていました。

登校時間が近づき、子どもたちを待っていると、合羽を着て雨の中しっかりと歩いてくる姿が見えてきました。間近まで来ると、いつも通り「おはようございます。」の挨拶の声が聞こえます。

この日は、始業式がありましたが、「今日は学校に来ただけで、もう合格!」とみんなで拍手をし合いました。また、暴風雨の中子どもたちと一緒に歩いてくださった見守り隊の方から、「6年班長が強風を少しでもしのげるように『後ろを向いて。』、『横向きになろう。』などの指示を出していて立派だった。」とのお褒めの言葉もいただきましたので、全校に紹介しました。

校内に入ると、いつもの学校生活が始まります。その中で、ランドセルの片づけを手伝い合う1年生、ランチルームの机移動や名札貼りを資料を見ながら進めてくれる4・6年生、下校時に合羽を着ようとしている1年生に少しだけ手助けする2・3年生の姿がありました。

新学期が始まり2日目ですが、すでに人のために自ら考えて行動する熊川っ子たちがたくさんおり、心地よく学校生活をスタートすることができました。

タラの芽摘みをしました♪

河内森林組合の方にお声かけいただき、山座熊川のお花見広場横にてタラの芽摘みを、全校児童でさせていただきました。

初めに組合代表の方が、河内ダムが完成したときに整備された場所であること、野生のタラの芽と違ってトゲはやわらかであることや芽や葉のところも天ぷらにするとおいしいことなどを、お話してくださいました。天ぷらで食べたことがある児童が数人いましたが、摘むのはみんな初めてでした。

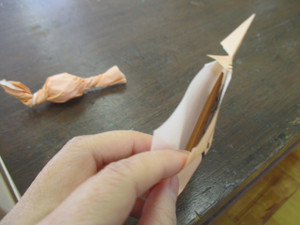

タラの木のそばにまで行き、「こうして少し力を入れてとります。」とお手本を見せていただきました。最初こそ、「もう採ってもいいですか。」、「これも採ってもいいですか。」と慎重に摘んでいましたが、早々に慣れ「届きません。」と助けを求めたり、伸びた葉もどんどん採っていったりと、摘むことを楽しんでいました。みな、持ってきた袋いっぱいいただきました。ありがとうございました。代表で、6年生と2年生が感想を言いました。初めてだったけれど、意外と簡単で楽しかったとのことです。他の6年生は、インタビュー取材を受けました。

タラの芽以外にも食べることができる山菜がいろいろあるから、よく調べて他も楽しんでくださいとメッセージとお見送りまでしていただきました。

学校に戻り、お昼休みには、職員による臨時試食会が開催され、希望者が試食をしました。苦味がほとんどなく、大変美味しいと大好評でした。「たくさん採ったから、帰ってから天ぷらにしてもらう。」と言っている子もいました。お家の皆様、できましたらご協力よろしくお願いします。

河内森林組合の皆様、貴重な体験と山の味覚をありがとうございました。

児童会役員選挙実施!

昨日のいきいきの時間に、児童会役員立候補者による立会演説会がありました。会長、副会長候補者それぞれが、地域にほこれる、挨拶のできる学校にしたいと、力強く述べていました。

教員からの投票の説明後、1~6年生の全児童による投票が行われました。1年生が担任より補足説明を受けながら投票用紙に書き込み終わるまで、2~6年生は黙ってそれを待っている様子が素晴らしいと思いました。

開票の結果、2名の候補者は信任されました。給食の初めに、改めて二人の役員が全校児童に挨拶をし、温かい拍手を受けました。

児童会会長、副会長のリードのもと、26名みんなで協力し合い、楽しい学校をつくっていってほしいです。みなさん、よろしくお願いします!

新しいうんていが設置されました♬

昨年度の1学期に実施された遊具点検の結果、使用禁止になってしまったうんていの代わりに、小ぶりの新しいうんていが昨日設置されました。

熊川小学校では、これまで体育の授業でうんていや鉄棒、登り棒を積極的に活用し、体幹や身体の調整力の育成を図っていました。子どもたちは体育の授業のほか、休み時間も練習するほど親しんでいたので、使用禁止が決まると、「先生、なんで使えないんですか?」、「いつになったら使えるようになりますか?」という声が出ていました。そのため、新しいうんていの設置の決定は、とてもありがたかったです。

体育の授業の前に、校庭に出てきた低学年の子どもたちは、「わっ、新しいうんていや!」とさっそく作業の様子を見守っていました。授業が始まると、教員引率のもと近くまでいき、作業員の方に「ありがとうございます。」とお礼を伝えました。

実際に使えるようになるのは、5月に入ってからです。楽しみですね。

クラシックカー再び!!

昨年度に引き続き、今年度も熊川宿にクラシックカーが集結するイベントが、本日開催されました。そして、好評につき、今年度も熊川小学校の児童が、歓迎の応援とパンフレット配布に参加しました。

60台あまりのクラシックカーが次々登場すると、全校児童で旗を振って歓迎しました。それから、早速、色の班に分かれてパンフレットを渡してPRが始まりました。運転手は、大物有名人の方や外国の方もおられましたが、子どもたちは朗らかに、かつ積極的に熊川宿をPRしていましたし、イベントの参加された運転手や同乗の方々も優しく聞いてくださいました。

PRだけでなく、クラシックカーに乗せていただいたり、インタビューを受けたり、スタンプラリーのハンコ押しを任されたりと、大活躍の子どもたちでした。

時間が経つと、みんな慣れてきたのか、笑顔を振りまく1年生や班員全員で身振り手振りで説明する姿も見えました。4年生は、本格的なPRやインタビューのデビュー戦になりました。

ベテランの6年生は、班員に声をかけたり、会話をしながらPRしたり、イベント後道行く観光客の方にパンフレットを渡したりと、最高学年らしい頼もしい活動ぶりを発揮していました。

新しい先生たちに語り部したよ♪

本日の5時間目の総合的な学習の時間に、3~6年生の児童が、新しく熊川小学校に来た教職員を対象に、熊川宿を紹介する語り部活動を行いました。

4つの縦割り班に分かれて、1もしくは2人の教職員に説明します。3、4年生は、知っていることを横から少し話せるときがあるくらいです。経験豊富な6年生は、下ノ町から上の町まで、時間を惜しんで丁寧に説明し、主担当の教員にせかされるほどでした。

一緒について語り部の様子を見聞きしていると、これまで学習したことをたくさん盛り込んで説明していること、質問に答えたり分からないことは「分かりません。」と伝えたりと誠実な応対ができたこと、手指を使って指し示したり傍まで行って示したりできたこと、自分の担当の教職員に向けて話しができたことなど、これまでの語り部学習の成果を見たようで、とても感激しました。

知った大人で、聞き上手な相手だということはありますが、今日のような語り部をいろいろな人相手にできていくようになると、すばらしいと思います。成長し続けてほしいと、欲が出てしまうくらいの出来でした。

年度はじめ保護者会ありがとうございました♪

本日は、お忙しい中、子どもたちのために年度はじめ保護者会にご参加いただきありがとうございました。

今年度初の授業参観ということで、子どもたちも授業者も、がんばっている姿を保護者の皆様に見ていただこうと、気合の入った授業になっていたのではないでしょうか。どの授業も、奇をてらわない、じっくり学ぶ授業であったと思います。

1年生は、子どもたちの集中が切れないように、短い言語活動がいろいろ(校歌披露、音読、視写、言葉づくり等)盛り込まれており、この1か月の学びの成果がみえました。

2年生は、国語の教科書の例文を「したこと」「見たこと」「思ったこと」「会話文」の役割に分ける授業でした。じっくり読んで考えないと分からない学習で、1つ学年が上がった、2年生らしい学習になったと思いました。

3年生は、教具を使って、予想したり確かめたりしながら算数の問題を解いていました。問いが難しくなったとき、それを補うものとして教具はとても有効です。今後は、その補助が、教具から図などに変わっていく、ちょうど境目の時期の学習だと思いました。

4年生は、折れ線グラフの書き方の学習をしていました。グラフ作成の手順を確かめながら進めていました。この学習後には、何かの折れ線グラフを見たときに、何を表しているのか読み取れるようになっていくのだと思います。残った時間で、キーボード入力練習のお披露目もしていました。

6年生は、物の燃え方の実験を理科室で行っていました。予想し、実験し、結果から考察する授業でした。手順や注意事項を確認し、実験を行いました。実験は楽しいで終わらず、結果からの考察を丁寧に行っていました。

本校では、ふるさと学習の活動を見ていただく機会が多いですが、今日は日頃の教科学習をじっくり参観いただく機会になりました。ありがとうございました。

参観後には、PTA総会、懇談会と半日お世話になりました。この休み中に、子どもたちへ参観の感想(わが子の良いところをぜひ入れて)を伝えていただけると、幸いです。

瓜生小学校のみんなを案内したよ♬

先週の5月2日(木)に、瓜生小学校の全校児童が、熊川宿に遠足に来ました。その際、熊川小学校の子に熊川宿を案内してもらえないかという依頼があり、4・6年生が語り部をすることになりました。

事前練習にもなっていた、先日の新任者への語り部は大成功でしたが、瓜生小学校79名に対して、熊川小学校は10人たらずです。3班に分かれた1班およそ26人を担当するのは、3もしくは4名になります。6年生に至っては、1か2名です。緊張の具合で、どのような語り部になるか、私達職員も予想しかねました。

今回は、お客となる人数が圧倒的に多いため、語りは拡声器を使うことにしました。実施前練習では、拡声器を操作しながら意外に楽しそうな様子でした。

下ノ町の駐車場に集合し挨拶。そこから、多少の時間差をつけて、語り部開始です。最初は数にやや圧倒されているようにも見えましたが、語りは思いのほかスムーズでした。そして、見どころポイントに来ると「止まってください。」と説明、終わると「出発します。」と元気に先導していました。クイズにして問いかけている場面もあり、瓜生小学校の子が正解を出し盛り上げっていました。この日は、上中中学校の3年生が写生に訪れており、懐かしい再会もあったようです。観光客も何組か歩いていましたが、恥ずかしがることなく、しっかりと語りを進めていて感心しました。本人しか気づかない言い洩らしに悔しがる様子もあり、一生懸命な取組を嬉しく思いました。

いつもなら率先して登りにいく子守岩ですが、瓜生小学校の子たちが一斉に登っているのを見つめている姿からも、もてなす側としての責任感が見て取れました。4年生も、「車来たよ!」と叫んだり、パンフレットをもって一緒に歩いたりすることで、しっかり役目を果たしていました。

全員で記念撮影、そして代表者によるインタビュー撮影を終え、無事語り部が終了しました。

「熊川宿のことが分かりましたか。」の問いかけに、「はい。」と返事をもらい、特に頑張った6年生は安心した様子でした。大役お疲れさまでした。また一つ、新しい経験を積むことができましたね。

学習活動が本格的になってきたよ♪

大型連休を終え、子どもたちは大きく生活リズムを崩すことなく、学校生活を再開しています。心身ともにリフレッシュできたお休みになったのだと思います。保護者、地域の皆様、ありがとうございました。

再開した活動の様子を少し紹介します。

3~6年生の総合の時間では、個人単位での熊川宿語り部レベルチェックを行いました。これまで、学校行事や縦割り班単位、生活科の探検などで熊川宿の学習を行ってきましたが、子どもたち一人ひとりは、どの程度熊川宿のことを知り、語ることができるのか。個人のレベルチェックシートを作り、自己チェックしてみました。「名前は知っているけど…。」、「ああ、マラソンのときに行ったあそこのことかあ。」、「ここはこの前紹介したし…。」など、学年差はもちろん、個人でも、知っていると言えるかの判断基準がいろいろで、経験の違いや自分の知識の有無が見え、面白い活動になっていました。

2年生は、テレビに映した絵を使って、クイズ形式の文章を作り問題を出し合う国語の授業や、大きな時計や手元の時計の模型を使って時刻と時間の学習をする算数の授業をしていました。

また、今日は業間マラソンの初日でした。天気はいいのですが、冷たい風が吹きつけ、早く体操を済ませ、走りたいくらいの寒さでした。図書・体育委員会が前に出て、模範体操デビューをしました。寒いのですが、スタートラインに並ぶと、やる気全開の構えで合図を待つ1~3年生は、とてもかわいいです。5分間走を終え、しゃがんで話している1年生の姿を見て、ほっこりしました。

交通安全教室がありました!

5月10日(金)に、延期になっていた交通安全教室が行われました。警察署の方や交通指導員の方9名のお世話になり、安全な自転車の乗り方について、全学年で学びました。

挨拶の後は、1・2年と3~6年の2グループに分かれて、自転車やヘルメットの付け方の確認から始めました。その後、1・2年は校庭で、主に直進と停止の練習、2~6年は校外に出て、道路の走行練習をしました。自転車は手軽に移動できる便利な乗り物で、風を感じて走ること自体に楽しさも感じますが、安全に正しく乗ることは思ったよりも簡単にはいきません。よかったというお言葉もいただきましたが、結果、急ブレーキになってしまい停止予定位置の白線を超えてしまったり、道の真ん中付近を走行してしまったりすることもあったそうです。自分の乗り方をしっかり振り返って、間違いは正し、安全な走行をしましょう。お家でも、お子様の自転車の乗り方を確かめ、話し合う機会をもっていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

追伸

校外から戻ってきた高学年は、校庭にかかれていた練習コースで、残った時間、練習をしていました。1・2年生は、次の体育の授業で、校庭の練習コースをまずはランニングし、少しだけ自転車の練習もさせてもらっていました。レベルアップした課題への挑戦に、意欲を示していました。

田植えも、サツマイモ苗植えも…

先週の5月10日(金)は、晴天を待っていた体験学習ラッシュで、交通安全教室に加え、4・6年生の田植え、1・2年生のサツマイモ苗植えも行いました。

田植えは社会教育委員のご夫婦に、サツマイモ苗植えは新道農産組合の皆様に、今年もお世話になりました。

田植えでは、3回目になる6年生が早々に田んぼに入り、慣れた手つきで苗を植え始め、年に1回とはいえ、毎年の学習の成果を感じました。それを見て、うずうずしていた4年生は、木枠転がしから初体験しました。地上では軽い枠も、田んぼの中では重くなったり滑ったりと大変なようで、大声を上げていました。それを見ていた2組目の4年生は、3人で声をかけ合いながら、上手に田んぼに格子の跡をつけていました。6年生は、終始落ち着いて田植えをし、跡が見えない端の方も、黙々と作業していました。公民館長さんも苗の投げ込みを手伝ってくださり、次第に全員が上手になっていきました。その後、数人が田植え機に乗せてもらい、手植えとのスピードの差を感じていました。

最後に、社会教育委員様より、田んぼの作り手が減っている現状を教えていただき、農業への関心をもってもらうことが願いであるとのお話を聞かせていただきました。

サツマイモ苗植えでは、初めに新道農産組合の皆様に自己紹介しました。自分の家の屋号を覚えてきて伝えることもできました。今回も、1年生と2年生がペアになり、大人の方1人にしっかり教えてもらうことができました。水やりをしたあと、感想を伝えました。その後、時間があったので、トマトの苗植えも教わりました。習ったように、カップに入った苗をひっくり返し、植えることができました。

毎年、ご協力いただいてる皆様、準備を含め今年も大変お世話になりました。

ついに遠足に行ってきました!

2回もお弁当を作っていただき、待ちに待った遠足でしたが、ついに、昨日行ってきました。本年度のリーダーとして全校を動かすデビュー戦だったこのミニ遠足。出発前の玄関では、早速6年生が指示を出しながら色毎にみんなを並べていました。片道1時間ちょっとの歩きで、パレア若狭図書館へ向かいます。念願の遠足だけあって、行きは歩きながら笑顔も出ていました。

図書館では、いつもは行けない、行かないような2階の自習室や書庫、カウンターの中も見せていただきました。カウンターの隅になった新刊図書を目ざとく見つけチェックしていたり、夜間図書返却ポストを内側からのぞかせてもらったりと、興味深いものもありました。また、パソコンでの図書検索の仕方や背表紙の番号の意味を教えてもらい、次からは本を探すのが簡単になるのではないでしょうか。最後に20分ほど、読書の時間を設けると、思い思いの本を手に取り、静かに読みふけっていました。

図書館裏へ出ると、おやつタイムです。一気に、遠足らしさが広がりました。その後、遊具の近くで、遊ぶ姿も楽しそうでした。

帰りは、ややお疲れモードになりましたが、給食で復活し、色ごとや全校の遊びを、高学年の企画のもと行いました。ミニと言いつつも、図書館の学習や楽しいふれあいがあり、高学年のリードで大成功でした。

今年度1回目の松木神社清掃に行ってきました♪

本日、今年度最初の松木神社清掃に行ってきました。肌寒く感じる日となりましたが、子どもたちは、例年通り、手にしたナイロン袋がいっぱいになることが嬉しい様子で、落ち葉や枝を集めていました。最終的には、大きな緑色の落ち葉入れに3杯分の枯れ葉等を拾うことができ、30分足らずではありますが、時間いっぱい取り組むことができました。

熊っ人タイム開催♬

昨日、第1回「熊っ人タイム」を実施しました。「熊っ子タイム」の間違いではなく、日頃お世話になっている熊川校区の人をお招きし、みんなでお話を聞かせていただく「熊っ人タイム(呼称:くまっとタイム)」です。体験活動の場では、学習内容そのものを教えていただきますが、学校教育や地域づくりにご協力いただいている皆様が、どのような思いで活動してくださっているのか、どんな方なのかを知る機会はありません。子どもが支援者の方を知り、ふれあうちょっとした機会になると嬉しいと思い、始めました。

ゲストの方も子どもたちも、できるだけリラックスしてお話したり聞いたりしてほしいので、校長がゲストにインタビューして進める対話を、子どもたちが聞く形にしました。

第1回のゲストは、河内のお寺の住職様です。4月に実施した、全校でのタラの芽摘み体験をご提案いただきました。美味しかったタラの芽のことはもちろん、河内ダムやお寺、ご自身の小学生時代のエピソードなど、いろいろな話題を披露してくださいました。20分足らずの時間でしたが、終了時には、自分の興味関心に従って、子どもたちからたくさんの感想や質問が出ました。

お忙しい中、子どもたちとのふれあいの時間を作っていただき、ありがとうございました。

アサガオの芽のように・・・

1年生が17日に植木鉢に撒いたアサガオの芽が、今朝ついに1つ顔を出しました。次に続きそうな土の盛り上がりもあり、1年生たちはせっせと水やりをして校舎に入っていきました。

下校時に、再び玄関前にある植木鉢を覗きに行く1年生。すると、顔を出したアサガオはもちろん、全員の鉢から、ピンと伸びたアサガオの芽が出ていました。「あっ!芽出た!」、「伸びた!」と驚いた1年生は、友だちと声をかけ合ったり、先生や見守りに来られていたお家の方に教えたりし、喜びを共有していました。

そんなアサガオの芽のように、子どもたちもすくすく育っています。

1・2年生は嶺南牧場へ行き、餌やり体験の後、写生をしました。最初は腰が引けていた餌やりも、最後には随分距離を縮めたようで、近くなった分、絵も詳しくなりました。

3年生は体育の「あんたがたどこさ」のリズムジャンプで、1年生がとぶときに一緒に歌を歌ったり指さしをして場所をリードしてあげたりしていました。

4年生は、委員会で下学年の教室に出向き、視聴覚機器を使って読み聞かせをしてあげました。

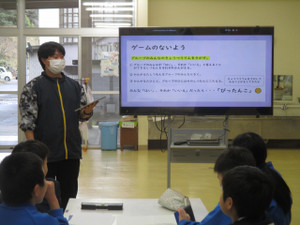

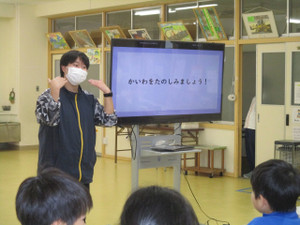

6年生は、本日、企画書を手に、校長室にやってきました。昨年度の反省にあった、ノーゲームデーの改訂版の提案です。誘惑と理性を天秤にかけながら、実行可能な妥協点?妥当なライン?を話し合った企画だそうです。企画は通りましたので、間もなく発表されると思います。

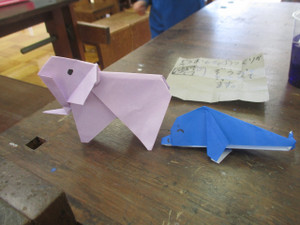

ミュージックベルで校歌演奏に挑戦!

先週24日(金)に児童の表現の場として取り組んでいる「熊っ子タイム」を行いました。今年度第1回目は、全校児童によるミュージックベル演奏にチャレンジしました。演奏する曲は、熊川小学校校歌です。

この日までに各学級で音楽の時間に練習はしておりましたが、全校での演奏は初のチャレンジ。まずは3チームに分かれて、担当音を決めてから練習しました。この時、高学年が低学年をしっかりとリードする姿が見られました。

その後、各チームの演奏を聴き合い、お互いの発表を評価したり、参考にして自分の演奏に活かしたりすることができ、最後に行った全校での一斉演奏では素敵な校歌演奏が校舎に響き渡っていました。

このような活動を通して、子どもたち同士の対話や協同性が育まれ、みんなで一つの目標に向かって力を合わせ、一人一人が達成感を味わうことにつながると考えています。

奉仕作業ありがとうございました!

6月1日(土)の奉仕作業は、お忙しい中、またお休みのところご協力いただき、ありがとうございました。

普段、時間を見つけては、校務員がこつこつと草取りを進めてたり事務職員が車に重しを載せたジャバラをつけて走ったりしてくれていますが、広い校地全体にはとても及びません。

今回、PTAに加えたくさんの老人クラブの皆様にも力を貸していただき、校舎裏の草刈りや溝掃除、スキー場、フェンスや遊具、校門付近の草刈りおよび草取り、校庭全体の草取り、プールの溝掃除と、普段手の届かない所を、すっかり綺麗にしていただきました。子どもたちも、大人たちの動きを見習って草取りを黙々とこなしたり、手を真っ黒に汚してプールの溝掃除に取り組んだりしていました。

貴重なお休みの時間を割いて、校地全体を大変美しくしていただき、本当にありがとうございました。皆さんとともに取組むことを繰り返していく中で、奉仕の精神を学んでいるのだと思います。清潔で整った環境の中、充実した教育活動を続けてまいります。ありがとうございました。

熊川宿街路灯清掃&高所作業車から記念撮影[E:#x1F4F7]♬

本日、若狭熊川宿まちづくり特別委員会長様よりお声かけいただき、街路灯清掃作業の一部に、3~6年生が参加しました。

初めに会長様より、熊川宿には街路灯が25基あることやそれをまちづくり特別委員会の皆さんや協力企業の力を借りて掃除をしていること。中の電気がLEDに変わったことなどをお話いただきました。熊川小学校が最終年度になることもあり、こういった活動を知ってほしいとの願いもお聞きしました。

キャラクター「おくるん」くんに見送られながら、4班に分かれて作業を開始しました。高所作業車を使って外された街路灯を柄つきたわしや雑巾できれいにします。1年分の虫の死骸やクモの巣がこびりついていたり、蛾やヤモリが飛び出てきたりして、さすがに手が出しにくい子や虫を避ける子もいましたが、前川の水で雑巾を洗いながら力を合わせて綺麗にしていきました。

PR活動のような表立った活動をよくしていますが、美しい街並みが保たれているのは、こういった地道な裏方の作業があることを体験できたことは、とても意味深いと思います。

給食後には、作業を終えた高所作業車が学校に来てくれ、記念にと全校写真を撮っていただきました。4~6年の児童が習字の時間に書いた文字板を持ち、高所作業車の上に向かって全校児童&教職員でニッコリ。とてもよい記念になりました。本日は貴重な体験ばかり、ありがとうございました。

瓜生小との授業交流第1弾❕

本日、1年生と3年生が、瓜生小学校に行き、各学年2つの授業を一緒に学習しました。

1年生は、瓜生小学校の教員による図工(シャボン玉とばし)と、熊川小学校の教員による国語(しりとりづくり)。

3年生は、熊川小学校の教員による国語(いっしょに文をつくろう)と、瓜生小学校の教員による図工(ひもひもワールド)です。

ここ数年、毎年数回の交流はしていますが、1年生は楽しみに、3年生は久しぶりでやや緊張もありながらの再会となりました。

各教室には、熊川小学校の子どもたちの分の机と椅子も準備してくれてあります。身支度を整え、最初の交流授業が始まると、子どもたちから次第に笑顔が出てきました。学習の中で、自然と交流が生まれるよう、各担当教員は工夫を重ねましたが、両校とも前に立って話をするのが自分の学校の教員でなくても、元気に発表したりしっかり指示を聞いて学習活動を進めたりすることができました。笑顔で話し合ったり、アドバイスし合ったり、楽しんだりしている様子を実際に見ると、大人の方がとても安心しました。授業後には、「一緒に勉強できて楽しかった。」、「会えてよかった。」との感想が飛び交いました。

今年度中に、各学年5つの交流授業を計画しています。回を重ねるごとに、仲が深まっていく予感がします。

ピクトグラムに挑戦!

本日の熊っ子タイムは、ピクトグラム作成でした。「ピクトグラム?」ということで、初めに、映像で東京オリンピック開会式でのショーの様子や競技を表したピクトグラムを紹介、説明しました。画面を食い入るように、静かに見つめている子どもたち。興味を示しているのかどうか、まだ分かりませんでした。

今回のお題は、「人間の体のパーツを並べて気持ちを表そう」です。表情はつけません。ポーズで気持ちを表します。ピクトグラムが何か大体分かったので、開始しました。

すぐさま体を作り始める人、周りの様子を伺う人、考え込む人など、スタートは色々です。あれこれ体のパーツを動かしていくうちに、調子が上がってきました。ぐっと集中する人、ポーズを真似してみる人、友だちの作品を覗いたり情報交換したりする人が出てきました。理由は分かりませんが、楽しそうな笑顔もこぼれました。「ポーズを考えるのが楽しかった。これから絵をかくときなどには、表情だけでなくポーズにもこだわりたい。」などの感想が聞けました。活動中、上の学年の人が下の学年の人に、好きな色の画用紙を先に選ばせてあげたり、パーツの配置を手伝ってあげたり、相談にのってあげたりする、優しい姿も見えました。

一人ひとりが作品に題名をつけ、前に張り出しました。他の人の作品の題名が分かるでしょうか。正解ならば、ピクトグラム大成功ですね。

後始末の後も、みんなの作品が気になり、覗きこんでいました。

今年もプール掃除頑張りました[E:#x1F4AA]

先週の金曜日の午後、全校児童と教職員で、プール掃除を実施しました。事前に水抜きされたプールの底や壁には、苔の乾いたようなものや枯れ葉の黒ずんだもの、土や砂等がへばりついていました。

小プールは、1・2年生と6年女子が、大プールは3・4年生と6年男子が担当しました。

最初に、小プールは足首より少なめの水を入れ、ちりとりで汚れた水ごとバケツにすくい出す方法で、大プールは、最初は水を入れず、こすったり掃いたりしながら取れる分の汚れを除いてから、水を少し入れてブラシでこする方法をとりました。

水に触れることは多少の楽しさがありますが、気温が上がり、生ぬるくなった水からは少し生臭い匂いがします。掃除をしていくうちに、顔や手足にも汚れた水がかかることもあります。

毎年思うことですが、高学年の子どもたちが嫌な顔をせず黙々と掃除をしたり、逆によい表情で助け合ったりする様子を見て、下学年の子どもたちも同じように掃除をしていくのだと思います。小プールの汚水は、バケツ何十杯分になったでしょうか。低学年は、ひたすらちりとりでバケツに汚水を入れてくれました。両プールとも、床面が終わると、側面の壁をたわしで磨きます。低学年は5限目で、高学年は6限目まで一生懸命掃除をして、青色が映える、きれいなプールになりました。自分たちできれいにしたプールで、気持ちよく泳いでくださいね。

河内の自然を満喫♬自然教室に行ってきました!

11日(火)、12日(水)、一泊二日で6年生が自然教室に行ってきました。場所は、河内の山座熊川です。子どもたちの目標は、「自然を満喫しよう! みんなが互いを思い合おう!」です。

下学年や公民館長さんに「いってらっしゃい。」と見送られ、あっという間にカヤック乗り場に着きました。早速救命胴衣を身に着け、オールの動かし方を教えていただくと、ダム湖上へ漕ぎ出しました。湖の水は、予想外に綺麗で、鳥の声を聴きながら穏やかの湖面を進んでいくと、自然の只中にいる解放感を感じました。キャンプ場に戻ると、テント張りです。仕組みの説明後は、自分たちで考えながら立ててみようと促され、時間がかかりましたが、達成感がありました。夕食前のひとときでは、野生のウサギに遭遇し、自然教室らしさがアップしました。夕食は、地元食材を使った超豪華なバーベキューで、「おいしい。」の言葉以外ありませんでした。夜が近づいてくると、お楽しみの焚火です。火おこしは、着火用の道具を使い、5人で協力して、火種になる葛の繊維に火をつけることができました。マシュマロを焼いてビスケットにはさんで頬張ると、別腹でいくつも食べることができました。

翌日、夜明け後早くに目が覚め、思い思いのゆったりした時間を過ごしました。みんなで朝食のおにぎりを食べた後、テントを撤収しました。撤収後、4年生が合流。昨日の活動の様子を報告すると、驚いていました。2日目は、4、6年生で、山歩きです。地図を片手に、ゴールの木まで、気になるものを記録しながら歩きました。ゴール地点では、目印の大木に次々と登ってみたり、用意いただいたハンモックに揺られたりと、山での楽しい時間を過ごしました。

お世話になったスタッフさんもおっしゃっていましたが、熊川宿からそう遠くない所に、こんなに自然を楽しむことができる場所があることは知りませんでした。子どもたちは、それぞれカヤックや焚火やテント泊を楽しみ、「もう一度来たい。」と言っていました。

時間がゆったりと流れ、自然の中で、子どもたちは楽しく、優しい表情で過ごした2日間になりました。お世話になった皆様、素敵な時間をありがとうございました。

熊っ人タイム第2弾♬

昨日、熊っ人タイム第2弾を開催しました。今回のゲストは、熊川の文化遺産や自然を活かしまちづくりに貢献されている(株)デキタの社長をお迎えしました。

つい先日、4・6年生が体験してきたキャンプ場の山座熊川を作られた方なので、初めに子どもたちから感想を伝えました。今までにしたことのない活動や美味しい食べ物、意外な発見など、それぞれが楽しかったことを伝えることができました。その後、デキタは一体どんな会社で、社長はどんなお仕事をしているのかを、画像とともに教えていただきました。

古い家がとてもきれいなホテルになったこと、それがいくつもあること、キャンプ場や山歩きのこと、熊川宿の美しい街並みのことなど、身近な地域資源を改めて紹介され、自分たちが知っていることや知らないことがあることに気づきました。また、住んでいる自分たちには当たり前の景色や生活が、都会や外国から来る観光客にはとても魅力的で、行ってみたいと思う場所になっていることを聞き、驚いた人もいました。

社長のお話を通して、ホテルやキャンプ場に自分も行ってみたいと思ったり、色々な国の人がたくさん熊川にやってくることを知って驚いたりしながら、熊川のよさを改めて感じ、ほめてもらって嬉しいとの感想をもった人もいました。低学年は、高学年が自然教室の話をとても楽しそうにするので、自分も行ってみたいという気もちを強くしたようです。自分たちのまちを別の角度から紹介してもらい、発見がたくさんあった時間になりました。大変お世話になりました。

私たちの虫バイキンマン♪

本日、養護教諭担当の「熊っ子タイム」がありました。養護教諭が6月に実施ということで、テーマは「虫歯菌キャラクターをつくろう」でした。

4つの班に分かれ、それぞれが1つのキャラクターを協力してつくります。最初に、体の部位が書いてあるくじを引きました。自分の部位が決まったら、他の人のことは全く気にせず、自由に好きなデザインで担当部位を仕上げます。数や形、色や大きさなど、全くの自由です。ただし、困ったときは相談ありです。使用済みカレンダーの裏にクレヨンでかいた部位を切り取り、最終的に模造紙に糊で貼りつけ、合体したら出来上がりです。

説明を聞いた時も、くじを引いた時も、子どもたちのワクワクした気持ちが伝わってきます。そして、大人の硬い頭では及びもつかない速さと自由度で、クレヨンを走らせます。へんてこ具合が増すほど、みんなとてもよい表情を見せていました。

合体した4つのキャラクターを見ると、大人は完敗だと思いました。子どもたちの、柔らかさ、思い切りの良さ、楽しみ方は、魅力に溢れていました。

葛饅頭も葛餅も美味しいなあ…♪

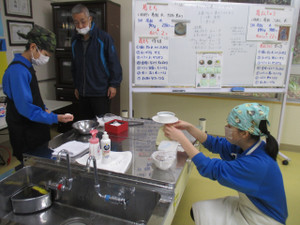

「~熊川の学習を満喫する1年に~」の家庭科企画『葛料理にチャレンジ|』の第1回目の授業がありました。この日は、「福井県の食を支える食育推進事業」の一環として、熊川宿の飲食・土産店「まる志ん」店主を講師にお招きし、葛饅頭と葛餅の調理と試食を行いました。

学校では、これまでの語り部活動での熊川宿のお店紹介や葛の紹介、また寒ざらし体験(葛の根ふみ等)を経験していますが、調理はありません。今年度は、地元の特産である葛にもう少し踏み込んで、実際に調理したり少しアレンジを加えたりして、より深く葛の魅力を知ることをねらっています。

まずは、店主より葛饅頭の作り方の説明を受け、調理を開始しました。水を加えた葛を火にかけて混ぜると、次第に半透明になり粘りが出てきます。出来上がりの合図をもらうと、熱々の葛を小さいさかづきのようなカップに入れ、あんこ、さらに葛を加え、水の中で冷やしました。

店主のご厚意で、低学年児童や教職員も試食させていただきました。思いがけない贅沢なおやつに、美味しい顔が見えました。

低学年が満足して下校した後は、葛餅の調理です。葛饅頭よりも、粘りが強く手際の良さが必要です。熱々の葛を容器に入れるところが難しいようでしたが、6年生は潔さが出てきました。葛餅は、黒蜜ときな粉をかけて試食しました。上品な甘さを感じる葛饅頭も、甘くねっとりした葛餅も両方美味しく、「アレンジしなくてもいいのでは…」という感想をこっそりつぶやいてしまうほど、子どもたちに大好評でした。

学校公開日ありがとうございました♪

お忙しい中、学校公開日に来ていただきましてありがとうございました。

様々な教科での子どもたちの学習の様子を見ていただけたと思います。

書き込みをしたことに注意しながら音読したり、解き方の確認をしながら筆算したり、感想を発表したり、ペアで相談したり、先生に教わったり、黙々と課題に取り組んだりしながら学習を進めていました。業間では、自分のめあてをもって取り組む5分間走も見ていただきました。

授業もマラソンも、嬉しそうな表情で張り切っている様子が伝わりました。各学年、授業のめあてに沿って、考え発表したり課題に向き合ったりしており、がんばっていると思いました。

いつもい以上にがんばったからなのか、給食ではおかわりの手も元気いっぱい上がっていました。

やっぱりプール!!

今日は今年度初のプール学習の日だというのに、朝から雨風の中の登校となりました。希望は、お昼前に雨が上がり、天気が回復に向かうという天気予報です。

子どもたちの願いが通じ、5時間目のプール学習は、青空と太陽の光の下、実施することができました。毎年のことで、分かっていても楽しいプール学習。綺麗に履物をそろえた人だけがプールに入ることができます。

足元がやや熱くなるほどの日差しを浴び、ホースの水で足元?を濡らします。

はやる気持ちを抑え、注意事項をしっかり確認した後、みんなで入念に準備運動。

次は、子どもたちいわく、「地獄のシャワー」で10まで数えながら、体をしっかり洗います。興奮の笑顔がこぼれました。バディの確認をした後、いよいよ入水です。最初は、みんな、そろりそろり慎重に入っていきました。水をかけ、顔を濡らし、潜りと、次第に水に慣れていきます。そして、バタ足やフラフープくぐり、鬼ごっこ、ブロック探しと続いていきました。

水に慣れ親しむことが目標の初回の授業は、あっという間に時間が過ぎていったようです。

最後は、本日2度目の「地獄のシャワー」を終え、お日様で温められたバスタオルを愛おしく顔や体に巻きつけていました。来週は雨予報が多いですが、次はいつ入ることができるか待ち遠しいですね。

体育館でも楽しい♪

本日は、天候不良のため、プール学習は中止になりました。代わりに全校体育です。

色毎たてわり班を中心に、いくつかの競争をしました。

前半は、リレー、異学年ペアリレー、わっか跳びリレーなどです。後半は、最近各学年、体育でよく使っているタグラグビーのベルトを装着し、しっぽとりをしました。体育館を縦横無尽に走る子どもたち。雨模様も吹き飛ばす元気のよさです。この色で、体育大会も争います。

勝ったり負けたりしますが、それも含めて楽しいですね。

今日は、2年生と4年生が瓜生小学校で交流授業に行ってきました✋

本日は、2・4年生が瓜生小学校で交流授業を体験しました。

2年生は、瓜生小の先生の算数と熊川小の先生の国語。4年生は、瓜生小の先生の国語と熊川小の先生の算数です。

前回の1・3年のときもそうでしたが、子どもたちは久しぶりの友達との再会や授業が楽しみではあるものの、いつもとは違う教室で、たくさんの友達に囲まれて授業を受けることは、やや緊張するようでした。表情がやや硬かったり、瓜生小学校の先生からの問いかけに挙手するのを少しためらったりするような様子も見えました。

しかし、授業の中で、ちょっとした楽しい触れ合いや話し合いの機会をもらうと徐々に打ち解けていき、次第にいつもの表情になっていきました。

途中の長い休み時間には、4年生の男の子たちはじゃれ合いや鬼ごっこ、2年生もみんなで氷おにをして遊びました。4年生は自然発生的に自分たちで遊び、2年生は教師の声かけのもと遊んでおり、学年の差を感じました。遊びの後は、みんな、子どもらしい明るい表情が見えました。遊びは、子どもたちにとって、仲間づくりの上でとても大切だと改めて感じました。

後半の授業は、休み時間の後ということもあり、最初からよい雰囲気の中始まりました。ペアやグループの話し合いでも、よく声が出ていました。4年生の算数では、タブレットを使って、自分の回答をテレビに映し紹介していました。覗き込めばすぐに見える人数とは違い、人数が多い学級らしい使い方だと思いました。

熊っ人タイム第3弾♬

昨日、熊っ人タイム第3弾として、民生児童委員様のお話を、みんなでお聞きしました。

日頃から、民生児童委員として子どもたちを見守っていただいていますが、それ以外にも読み聞かせボランティアや語り部学習講師など、様々な分野で本校の教育活動を支えていただいています。子どもたちはもちろん顔もお名前も知っていますが、どんなお考えや経緯があって、現在、積極的に熊川小学校だけでなく、地域の子どもからお年寄りまで関わっておられるかは知りません。

今回のお話を聞き、熊川小学校に長くお勤めだったことを初めて知った人がほとんどでした。子どもたちが特に惹かれたのは、当時の6年生が自分たちで校庭に小屋を建て、星を見たお話です。子どもの冒険心をくすぐる、夢のようなお話に、子どもたちはびっくりしていました。そして、1人1人が書き切った100枚作文のお話では、講師自身も書かれた作文と当時の校長先生の感想の現物も見せてくださいました。

また、大人になっていくつかの壁に出会ったとき、逃げずに果敢に立ち向かってきたことを、楽しそうにお話される様子から、明るい気持ち、前に進む勇気を感じた人もいました。

「本を読んでくれる熊川地区の人」から、「楽しいお話してくれた人」、「熊川小学校にも熊川宿にも思入れのある人」といった、その人らしさを知り、自分とのつながりを実感できたのではないかと思います。ありがとうございました。

ささのはさらさら♪七夕集会

本日、総務放送委員会主催で、七夕集会が催されました。

困ったときは教員の助けが入りますが、基本自分たちで運営する形ということで、集会の内容からタイムスケジュール、全校を動かす指示を考えるため、ノート片手に委員会の皆さんはがんばっていました。

初めに、事前に書いておいてもらった短冊2枚を、体育館と玄関の掲示場所に貼りつけます。一緒に付ける飾りは、これまた事前に自由に作って、各色の段ボールにためてあったものです。自分が作った愛着ある飾りを探して、つけている人もいました。笹だけの寂しげだった壁面が、子どもたちの短冊と色とりどりの飾りで、あっという間に賑やかになりました。

その後、みんなで「七夕の歌」を歌いました。日頃から音楽に親しんでおり、校歌も聞きごたえがあるのですが、「七夕の歌」の歌声も大きく、願いが叶いそうです。

最後に、色対抗で、「王様ドッチボール」と「風船バレー」をしました。準備や進行がきちんとされていたため、盛沢山の内容でしたが、時間いっぱい楽しむことができました。

7月7日は、それぞれのお家で、願い事が叶うようにお祈りしましょう。

語り部レベル6!!

「熊川宿を案内してほしい!」との気山小学校6年生からの依頼を受け、昨日4・6年生が、熊川宿を案内しました。

この語り部は、(①クラシックカー祭典、⓶新任教職員、③瓜生小学校に続く)4回目の活動になります。さらに、現6年生は、4、5年生のときにも、上級生とともに複数回経験しています。もう慣れているだろうと、気山小到着を待つ間に聞いてみると、「初めての相手だから、ちょっと緊張します。」とのことでした。

しかし、4回目ということもあり、到着するやあっという間に、4つの班ごとに分かれ、語り部が始まりました。「ちょっと緊張・・・」と言っていましたが、始まってしまえば、板についた語り口になっていると感じました。最初は、学校ごとにくっついていた距離も、時間とともに近づき、表情も和らぎました。

お客様を先導し、案内のポイントで立ち止まり、相手に体を向け手で示しながら、「ここは、~」と流ちょうに始まります。また、「ここがアジサイのきれいな所。本当は、6月が一番きれいだった。」、「ここでは、葛餅や鯖寿司を売っている。今年、ぼくたちは葛餅を作っている。」など、最新の情報も加えています。安定の語りでした。また、今回は、決まった場所で、4年生も登場しました。熊川小学校の語り部が、全体的に底上げしてきているように感じ、嬉しいような、誇らしいような気持ちになりました。

今年、子どもたち用に「語り部レベルシート」を作ってみましたが、もはや最高のレベル6(一人で紹介できる)の6年生だと思いました。お見事!!

最後に、気山小学校のみなさんが、「詳しく分かった。」など一言感想を一人ひとり発表してくれ、熊っ子たちは達成感を得られたのではないかと思います。

帰りに、公民館前の掲示板横を通ったとき、書写の時間に子どもたちが書いたメッセージのコピーが飾られてあることに気づきました。

子どもたちが地域に溶け込んでいることを噛み締めた日になりました。

汚いところをきれいに…

6年家庭科の単元に、身の回りにある汚れているところを見つけきれいに掃除をする「クリーン大作戦」という学習があります。本日の3限目家庭科にて、先日見つけた校内の汚い箇所を、分担して掃除をしている姿がありました。

授業の中で、普段の掃除では行き届かない汚い箇所を自分たちで上手に見つけ、教室の外側のサッシの桟、流し台、体育館ギャラリーの3か所が選ばれたそうです。それぞれに、砂やほこり、ゴミやぬめり、大量のオガムシの死骸やほこりと、種類の違った相当な汚れです。

家庭科の学習ではありますが、見て見ぬふりせず、きっちり汚れに向かい、掃除をしている姿に誠意を感じました。終了時刻になると、時間が足りず、やり残しが気になるのでもう1時間ほしいとの声が出たと聞きました。掃除は心もきれいになると言いますが、本当だと思いました。

着衣泳!

連日の雨で、思うようにプール学習が進まない状況です。そんな中、昨日、小雨まじりではありますが、ようやくプール学習が可能な天気になりましたので、着衣泳を実施しました。

水着の上から、長袖長ズボンを身に着けた状態でのプールです。

初めに、着衣泳の目的と注意事項を、みんなで確認しました。

①万が一、服を着て溺れた状況に陥ったとき、服を着た状態では思うように動けない、泳げないことを知っておくことは、できるだけパニックに陥らないためにもとても重要なことであること、

⓶今日の学習もとても危険であるから、いつもと同じようにしっかり指示に従うこと

です。

シャワーの時点で、すでに「重たい。」と言っていましたが、プールでは徐々に段階を上げ、「水に入る⇢歩く⇢走る⇢泳げたら泳いでみる」を試し、水着との違いを体感していきました。

後半は、ペットボトルを使って浮いてみる学習です。上手に浮くのはなかなか難しいようでしたが、万が一のときは慌てて泳いで体力を消耗するのではなく、何かにつかまって浮くことが大切であることを学びました。

そして、最後は水から上がってみることです。服が重くて、上がりにくいことが分かったようです。濡れた服を自分で脱ぐのも大変でした。

たくさんの学びを得た着衣泳が実施でき、本当によかったです。

1学期 授業参観・教育懇談会ありがとうございました♪

本日は、お忙しい中授業参観、教育懇談会に来ていただきありがとうございました。

1学期も残り1週間となりましたが、子どもたちの様子や学校からの説明を受け、どんな感想を持たれたでしょうか。

1日1日、充実した学校生活を送るために学校として工夫していることを、子どもたちの姿でお伝えすることが一番だと考えています。よかったことも課題も、いろいろ教えてくださるとうれしいです。また、日々笑顔で頑張っている子どもたちへの称賛も、よろしくお願いします。

2学期も、保護者や地域の皆様のお力をお借りしながら、引き続き子どもたちの成長を支え、見守っていきたいと思います。本日は、ありがとうございました。

最後の1週間も毎日いきいき♪

泳いで、遊んで、掃除して、踊って・・・。

梅雨の時期、泳げなかった分を取り戻せと言わんばかりに、16日(月)のプール学習では、高学年も低学年も、みっちり頑張って練習しておりました。頑張れ!

17日(火)は、総務放送委員会主催のドッチボール対抗戦が行われました。6年生が見守る中、4年生の進行で始まりました。試合は、「熊川 対 新道」の地区対抗戦と「赤 対 白」の色対抗戦の2試合です。ボールとドッチビーが飛び交う中、真剣勝負が楽しい様子でした。

この日は、体育館とランチルームの2か所の大掃除もありました。雨上がりの蒸し暑い中、黙々と掃除に励む姿は、いつも感心させられます。床の端、戸の桟もピカピカになりました。

18日(水)。本日は、体育大会で披露するダンス練習2回目です。曲が流れる体育館に入ると、早速体が動き出す人たちがたくさんいました。今回の目標は、大型テレビに映る動画を見ながら、「振りのだいだいを楽しく踊る」です。

どの活動も、目的に沿って、楽しみながら一生懸命取り組む姿が、とても微笑ましいです。

1学期が終わりました♪

本日、全校児童出席のもと、第1学期終業式を迎えることができました。1年間の最初の学期とは思えないほど、たくさんの学習活動を実施することができ、子どもたちの成長を感じるときが多い学期となりました。日々の見守りや応援に、感謝申し上げます。

今週は、それぞれの学級で、頑張ったご褒美やお披露目のパーティーが開かれていたようです。日頃、高学年の運営モデルに触れているので、自分たちでも上手に進行しつつ楽しんだようです。

今日の終業式の校歌も、いつものように、体育館中に響く歌声でした。2学期以降の校歌斉唱もこの調子で、心を一つに歌っていきたいと確認しました。

式では、校長より、次年度の新しい生活への気持ち(わくわくかドキドキか)の2回目の問いかけがありました。前年度の2月の問いかけでは、11対17で、ドキドキがやや多い結果でした。メンバーを少し変えての今回は、24対4で、わくわくが増えました。1学期に始まった交流授業や校内外での主体的な活動により、意欲や自信が少し沸いてきたのかなと思いました。ドキドキ0を目指しているわけではありません。楽しく充実した日々や、ドキドキを支え合える仲間づくりを目指し、2学期も進んでいけるといいです。

そのためにも、夏休みを健康で楽しく、自分で考えた満足できる日々にしてほしいと願います。

保護者、地域の皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。休み中も、子どもたちの見守りや応援をよろしくお願いいたします。

二州地区へき複交歓会♬

毎年ホスト校を交代しながら開催している、二州地区へき複交歓会が、昨日行われました。残念ながら梅の里小学校は欠席でしたが、敦賀市立東浦小学校、若狭町立気山小学校、熊川小学校、3校の4年生が参加しました。

今回のホスト校は東浦小学校でしたので、会場は、JR敦賀駅と敦賀市こどもの国の2か所でした。

敦賀駅に到着すると、入場券を自分たちで買いました。次に敦賀駅の2階オルパークへ場所を移し、開会式と各校の学校紹介をしました。どの学校も、写真をテレビで示しながら、学校生活や校区の魅力を紹介していました。原稿なしで前を向いて発表できたこと、他校の発表をしっかり聞いていたことがすばらしかったです。その後、手作り名刺の交換をしました。まだ始まったばかりで、互いに、最初の声掛けの間の取り方が難しそうでしたが、好きなものなど、一言添えて交歓していました。

この後は、いよいよ新幹線乗り場に乗り込みました。東浦小学校の人が、クイズも交え新しい敦賀駅の見どころを紹介してくれました。この日は、ホームに着くと同時に新幹線が入ってきたり、たくさんの新幹線が停車しており、歓迎されているように感じました。

後半は、こどもの国に行き、紙飛行機大会やプラネタリウム、サイエンスショーを楽しみました。紙飛行機は自分で折ったものをステージの上から飛ばし、距離を競いました。

新しい出会いや交流は、緊張しますね。しかし、こうした小さい交流の場での学習の積み重ねにより、緊張のほぐし方や心を開く一歩の勇気を学んでいくのだと思います。4年生のみなさんは、どんな感想を持ったのでしょう。また聞かせてもらいたいです。

お久しぶりです♪全校登校日!

今日は、全校登校日でした。久しぶりの再会は、みんなが元気かどうか気になり、少々ドキドキしますが、登校してきた子どもたちは元気な様子で安心しました。

ボランティアや保護者の方に見守られながら、いつもの「おはようございま~す!」の声を聞き、一人ひとりの子どもたちの顔を見ると、自分の中にエネルギーが湧いてくるのを感じます。こちらはテンションが上がりますが、持ち帰ったたくさんの学習用具や宿題を抱えた登校にエネルギーを消耗した様子が見られた人もいました。

それでも各教室に入ると、自分たちで本を返却したり担任の(黒板にある)指示に従い片づけを行ったりと、学校生活の平常時の動きができていました。6年生に至っては、話し合い活動や挨拶撮影までこなしました。30日から始まる2学期が、楽しみです。

学活の後、今日も少しダンス練習をしました。夏休み中、お家で練習していた人もいるのでしょうか。映像がなくても、習ったパートをすでに覚えている人もいました。「教わったことをやってみよう」と、素直に練習したり学習したりする熊っ子たちは、いつ見ても気持ちがよいし、学び上手だと思います。

夏休みもあとおよそ1週間。楽しかった夏休みを思い返し、エネルギーが満タンになった体や心を実感しながら、モードチェンジを進めていきましょう。

みんなで再スタート!

本日より令和6年度2学期が始まりました。台風の動向が気になる日々ですが、本日全員の元気な顔を見ることができ、とても嬉しかったです。

始業式では、子どもも大人も全員そろって始められることの喜びを、まず確認しました。その後、夏休みの振り返りを通して、2学期への心構えについて考えました。多くの人は、まずまずの夏休みだったそうで、少数派が「満足」と「もう少し」に分かれました。大人も子どもも、「やらなければいけないこと」と「やりたいこと」、それとは別に「(余裕があれば、気持ちが向けば)やった方がいいこと」があります。「やらなければいけないこと」にやる気スイッチを入れる工夫として、言われなくてもやってしまう、自分の「やりたいこと、楽しいこと」を、「やらなければいけないこと」に入れこめないか。一人ひとりが考えた「自分にとって、やってみたい楽しいアイディア」が集まると、盛沢山の2学期の学習活動を楽しめるのではないかと思います。「やりたいことや楽しいこと」ができる2学期を、みんなで作っていきましょう。

始業式の後は、恒例のダンス練習で軽く汗を流し、その後各教室で学活をしました。

比較的涼しく感じる本日も、ダンスを踊るとあっという間に汗が噴き出ます。本格始動になる来週以降、体調管理に気を付けて、学校生活を送っていきたいです。

学活では、宿題提出や夏休みの思い出紹介、2学期の目標設定などを行いました。

夏休みには「自分のやりたいことがたくさんできる喜び」がありますが、学校には「みんなと一緒にできる喜び」があります。さあ、2学期が始まりました。みんなで何する?!

本格的な2学期がスタート

台風接近のニュースにどきどきした週末でしたが、県内や嶺南地区は大きな被害がなく、ほっとしました。

今週からは、体育大会の練習が加わった変更時間割が始まります。休み明けは、体調を崩しやすいですが、さらに毎日忙しくなりそうです。睡眠や食事を大切にして、毎日元気に登校できるよう、気を付けて生活してください。

また、今日から給食当番方法が変わりました。これまで、給食の準備は、用務員さんにたくさんお世話になっていました。しかし、次年度の上中小学校や上中中学校では、子どもたちだけで準備をすることがほとんどです。そこで、次年度に向けた準備として、「自分たちの給食は、給食当番が準備する」練習をすることにしました。

事前に、担任より当番変更のねらいや方法の説明がありました。現在の熊川小学校の縦割り給食当番では、各学年ほぼ1名です。用務員さんや養護教諭に見守られながら、給食の配膳を行いました。量の調整といった難しい仕事は高学年が担当し、下学年は黙々と料理を運んでいました。

様々な活動の中の、こうした1つ1つの練習が、子どもたちの次年度への安心につながってくれると信じています。

本日も、遅れることなく、みんなで美味しい給食をいただきました。給食当番さん、ご苦労様でした。

リードする高学年と応える低学年のコラボ♪

体育大会に向けて、全校ダンスや応援練習が始まりました。練習のための練習(?!)や準備を高学年が先にしてくれていることで、練習の質が変わってきます。

事前に担当教員に応援のアイディアを報告したり、自分たちが先にダンスをマスターしておいたりして、初回の応援練習が始まりました。

前でダンスを披露したり、動画を使って説明したり、動画を準備したり、お茶タイムの指示を出したり、低学年の踊りをチェックしたり、個人指導したり、雰囲気をよくするために笑ったりほめたりと、高学年は様々な工夫をしていました。そんなリーダーに応えるように、楽しそうに練習する低学年の姿を見ると、微笑ましく思いました。

全校ダンス練習でも、少し早めに来た高学年が、立ち位置を示すリングを全員分並べました。後から来た低学年は、「並びましょう。」の声がなくても、自然と自分の位置の輪に入っていき、列が完成していきました。片付けでは、リングを集めている高学年を見て、自分や友達の分をさっと持っていく低学年の姿もありました。

みんなでがんばっています。

老人クラブの皆様、除草作業ありがとうございました!

9月7日土曜日には、老人クラブの方々のお世話になり、校庭周りの草刈りをしていただきました。当日は、PTA会長もかけつけてくださり、暑い中およそ1時間、大変丁寧に、集中して作業をしていただきました。

作業が終わった校門花壇や校庭を見渡すと、大変すっきりと美しく、体育大会を気持ちよく開催できます。暑い中、お世話になりました。ありがとうございました。

本日(月曜日)は、早速さっぱりと美しくなった校庭で、体育大会練習(綱引き・玉入れ・全校リレー)を行いました。

当日の子どもたちの歓声や地域の皆様の笑い声など、熊川地区総出の賑わいを待つばかりになりました。

7年目の稲刈り体験…

令和6年度の稲刈り体験学習が、トンボが飛び交う秋晴れの中、本日実施されました。3回目になる6年生と初めての4年生が、参加しました。毎年お世話になっている地元農家の社会教育委員様のご指導は、今年で7回目になりました。

挨拶の後、6年生の間に4年生が入って列を作り、6年生のお手本稲刈りから始まりました。「4年生に見せてやってよ。」と言われ、躊躇なく稲刈りを始めたり、4年生に声をかけて教えたりする姿を見ると、繰り返し学んできた体験学習の成果が見えたように思いました。

刈った稲は、山にして置いておき、予定していた分の稲刈りが終了すると、脱穀機に運びます。刈り残しや落ちている稲に注意しながら集め、田んぼの先生に手渡します。稲は、次々と機械に吸い込まれ、体験学習が終了しました。

最後に、社会教育委員様よりお話をしていただきました。「今年で最後になるかもしれないと思うと、感慨深い。農業のことや食のことに興味をもったり勉強したりしてくれる人が出てきてくれると嬉しい。」とのお話がありました。児童代表からは、「初めての稲刈りが大変だったけれどだんだん慣れて上手にでき嬉しかった。またやりたい。」、「もう稲刈りはできないが、体験したことをこれから生かしていきたい。」との感想が出ました。「最後に、よい感想を聞けてよかった。ありがとう。」と、ありがたいお言葉もいただきました。

毎年、準備や片付けはもちろんのこと、体験を通して、米作りや農業への思いを熱く語っていただき、ありがとうございました。農業という仕事としての学びや消費者としての学び、地域を支えてもらっている区民としての学びや社会人としての身近なモデルからの学びなど、それぞれの関心に従って、将来につながる学びの種を手にしてくれたと思います。長きにわたり、本当にありがとうございました。

熊川音頭を教えてもらったよ♪

5年ぶりの開催になる今年の合同体育大会では、「熊川音頭」を踊ります。ここ数年、コロナのために踊っていませんでした。唯一の経験者である6年生が1年生のときに、踊ったそうですが、はるか遠い昔です。

そこで、日頃から子どもたちを見守ってくださっている顔なじみの地域の方々をお招きに、「熊川音頭」を教えていただくことになりました。

3人の踊り手のみなさんは、練習前に入念なチェックを楽しそうにされており、場がぱっと明るくなりました。「とにかく踊ってみよう!」と、児童の踊りの輪に等間隔で入っていただき、一緒に3、4回踊りました。見よう見まねで繰り返し踊るうちに、体の記憶が呼び覚まされたのか、少しずつそれらしくなってきました。

男手と女手の踊りの違いが1か所あり、それも確認できました。

「正しく」<「楽しく」地区のみんなで踊りたいですね。当日は、老若男女、入り混じって踊りましょう。心と体の準備をよろしくお願いします。

子どもたちの準備が整ってきました!

本日、体育大会の予行練習がありました。暑い中でしたので、日陰での休憩や水分補給、時間に留意して進行しました。加えて、児童テントにすだれをかけたり、氷ペットボトルで冷やしたたらいの水を置いたり、児童に霧吹きで水をかけたりと、養護教諭中心に、細かい手立てをたくさんうちながらの活動でした。

開会式後、係の動きや移動の確認をしつつ、いくつかの競技もしました。コロナ禍期間に実施した学校だけの体育大会の成果の一つに、放送や用具の準備を自分たちで行うということがあります。地区と合同体育大会でも、自分たちの競技の放送や用具の準備、選手誘導等は、委員会活動として3~6年生が務めます。予行ですが、責任をもって役割を果たす姿から、高学年としての頼もしさを感じました。今日は、短距離走や綱引き開始時の声出しもしました。誰がどんな言葉を発するか楽しみにしてください。

予行の応援練習で、初めて互いの応援(写真はあえて載せません。お楽しみに…)を見合いました。両チームとも、相手チームの応援を見て笑って楽しんだり、拍手を送ったりする様子が見え、余裕を感じました。それぞれに、自分たちの応援に自信があるのでしょうか。毎日、一生懸命練習を重ね、団結力が生まれているのかなとも思いました。

ダンスの退場時にある学年ごとに挨拶(お楽しみに…)も楽しいので、最後までお見逃しなく!

当日は、地域とのコラボに、練習にない驚きやちょっとした困り感、予想外の笑いや喜びが出てきて、ドタバタする場面もあるかもしれませんが、それも含めて、学校も地域も一緒に楽しみましょう!

熊川小学校・熊川地区合同体育大会大成功!小学校編 \(^o^)/♪

9月15日(日)の熊川小学校・熊川地区合同体育大会開催に際し、体育協会の皆様をはじめ、関係の皆様には大変お世話になりました。また、ご来賓の皆様をはじめ、熊川小学校に縁深きたくさんの皆様が応援に駆けつけていただき、ありがとうございました。熊川を愛する皆様と心を一つにして、合同体育大会を開催できましたこと、本当に嬉しく思います。おかげさまで、子どもたちは、温かい眼差しや声援の中、力いっぱい競技や応援、係活動にがんばることができました。

『最後も最高!最大出力』のテーマのもと、1年生から6年生まで、本番の日はもちろん、それまでの練習も真面目に、楽しく取り組んできました。当日は、心配された天気も味方につけ、子どもたちも全員参加することができ、本当に100点満点でした。

本番で、初めて地区の皆さんと合体して体育大会を進めていくので、どうなるか心配な部分もありましたが、自分たちの出番では思い切り、大人や他学年の種目のときは楽しく応援し、委員会等の役割もしっかりこなすことができていました。

特に、当日の競技や応援は、練習とは違ってどれも接戦で、子どもたちはどうか分かりませんが、見ている方はハラハラドキドキの見応えのある展開になり面白かったです。

6年生の苦労、4年生の成長、2・3年生の笑顔や大きな声での盛り上げ、1年生の大舞台での度胸の据わった自然体な明るい発表。それぞれが、確かな力を得ることができました♪[E:#x1F44F]

熊川小学校・熊川地区合同体育大会大成功!地区編① \(^o^)/♪

・・・地区編です。

5年ぶりの合同体育大会で、久ぶりで忘れていたり、どう進めるか知らなかったりする者も多く、当日も含め、実行委員の皆様の準備はなかなか大変だったと思います。しかしながら、当日まで担当の役割を考えながら精一杯務めてくださったり、地区の皆さんが昔をよく覚えていて動いてくださったりしたことで、ほぼ予定通りの進行で、(擦り傷はあったかもしれませんが…)ケガ人や体調不良者もなく会を終えることができ、ほっとしております。ありがとうございました。

競技では、熊川地区お馴染みの「順送球」やまさに拮抗していた綱引き、スキル高めのリング転がしやおたまリレーなど、子どもたちも楽しく観戦、応援していました。みんなで大きな輪になって踊った「熊川音頭」も、よい記念になったと思います。

閉校イベントとして行った人文字撮影では、入念な準備のもと、短い時間で文字を形作ることができ、仕上がりがとても楽しみです。ご来場いただいたたくさんの皆さんとともに記念撮影できたことも、嬉しい限りです。(本校職員は揃いの熊川青ポロ着用で、互いに探しやすかったです。旧職員の中には、熊川ポロで参加くださった方もおり、熊川愛を感じました。ポロ希望者へのお知らせもあり、盛り上がりを感じました。)

見守りや授業等の協力で子どもたちもよく知った方々の顔や競技で汗を流す姿を見ることができ、子どもたちも新鮮に感じたのではないでしょうか。

しかし、何より、保護者の皆さんと一緒に並んだり走ったりするときの子どもの笑顔が、とても柔らかくていい表情だと感じました。また、思い出を記録に残そうと、たくさんのカメラを向けられて、子どもたちは保護者・地域のアイドルだと思いました。解散後、お家の方めがけて走っていく後ろ姿も可愛らしかったです。

長い1日でしたが、自分たちと同じように競技に燃えたり、係のお仕事をしたりしている大人の姿を見ることは、子どもにとっても楽しい時間になったと思います。ありがとうございました。

地区編 続き⓶(写真のみ)

食べログ調査! by熊川小学校

本日、全校児童で熊川宿にある6軒の飲食店に出向き、パンフレット制作や語り部活動につながる調査活動の一つとして、看板メニュー等の実食、お店へのインタビューを行いました。今日の活動を、福井テレビが取材に来てくれました。どんな放送になるか、お楽しみに♪

初めに、取材用の集合映像を撮った後、前半の上ノ町チーム2班が出発。30分遅れで、後半の中ノ町チームの4班が出発しました。行き先やメニューは、事前に子どもたちの希望を聞きつつ、調整して決めました。教職員も安全確認やサポート、支払い、記録写真等の役割をもち、各班に分かれて、熊川青ポロで引率しました。

午前中の活動でしたが大変暑い日になり、どこのお店でも同じだと思いますが、到着した店内では、お楽しみのお客様気分を味わっているように思いました。給食もありますので、1つの品を半分に分けたり、デザートや飲み物中心のメニューにしたりと工夫した人もいれば、結構な量をペロリと食べ切る人もいました。どうしても、注文の品が届く時間差が生まれます。順番が後ろの人たちは、先に来た人の料理に釘付けでした。

もちろん、食べるだけでなく、食リポを高学年に伝えたり、お店の人にたくさんインタビューしたりしました。「おいしい。すごい。」だけでなく、「スパイシー、柔らかい、外がパリパリしている、いつも食べているのより甘い。」など、詳しいコメントがいろいろ出ていました。実食の力だと思います。その他にも、1年生も自分で注文したり、映える写真を研究したり、お皿がきれいになるまで味わい尽くしたりしていました。

どの班にも、初めて来た人や初めて食べた人がいました。縦割りのメンバーで地元の看板メニューを味わい、地元の店員さんとインタビューを通してお話できたことで、熊川の魅力を1年生から6年生までが実感をもって知ることができました。

来店を受け入れていただいたお店の皆様には、他のお客様が来られる中、丁寧に対応いただきまして、本当にありがとうございました。今日の取材をもとに、子どもたちは、パンフレットづくりや語り部活動をがんばってくれると思います。

サプライズ再び…

昨日、全校でハンドベルの練習を一生懸命していると、バイオリンの音色とともに、男の人が体育館に登場しました。一瞬、あっけにとられている子どもたち。1年生は何事が起きているか分からないまま状況を見守っていましたが、2~6年生の中から次第に、「ああ~。」、「あれか…」、「去年も…」とのつぶやきが聞こえてきました。

そうです。昨年度に引き続き、今年度も東京フィルコンサートマスターのバイオリン奏者と4人の仲間の皆さんが、熊川小学校にサプライズコンサートを開催するためやってきてくださったのです。直接耳に届く、美しいバイオリンの音色に引き込まれていると、聞き覚えのある有名な曲を次々と演奏してくださいました。バイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス。それぞれに音の高低や音色が違って、それぞれに楽しみながら、好みの音があるなあと感じました。加えて、弦楽5重奏になると、音の重なり、厚みが増し、心穏やかでゆったりとした気持ちになりました。

読み聞かせのときも感じるのですが、音楽もあっという間に日常の空間を飛び越えて、子どもたちを聴衆にしてしまう力があると実感しました。楽器のクイズや音の響きを体で全体で楽しむ体験など、生の演奏をもとに、小学生にもよく分かる体験をあれこれ盛り込んでいただきました。

同じ楽譜でも、弾く人によって、場所によって、時によって、違って聞こえるところが、楽器による生の演奏の魅力であるというメッセージをいただき、ますます音楽に親しむ熊っ子になったのではないでしょうか。

関係者の皆様、子どもたちへの素敵な音楽のプレゼントをありがとうございました。

熊っ子タイム(車いすテニス選手編)

先週の金曜日、第4回の熊っ子タイム(児童の表現力育成をねらい各教員が活動を企画・進行する時間)が行われました。今回のお題は、「9歳の少年の病気発覚後の人生」です。少年は、9歳のときに病気にかかり車いす生活になりました。サッカー選手の夢を絶たれた少年は、偶然出会った車いすテニスに夢中になり、新たな夢を抱きました。そして、ついにオリンピック金メダルを手にします。小田凱人選手を知っている人もいました。

子どもたちは、病気になったときの少年の気持ち、友だちとして彼に声をかけるとしたら、車いすテニスプレーヤーになった彼をどう思うかについて、縦割り班のグループごとに感想を交流しました。

自分たちと同じ年ごろに病気になったと知り、「可哀そう。応援したい。お話したい。」などいろいろな意見が出ました。動画や写真も見て、その後の彼の努力や栄光を知ると、とても驚いていました。「みんなにも夢中になる好きなことがありますか?」、「苦手なこと、できないこともありますか?」、「得意なこと、できることもありますか?」との問いかけに、ほとんどの人が手を挙げていました。得意も苦手も受け止めた上で、好きなことに熱中できる素晴らしさを感じた時間になりました。

松木神社清掃2

本日、今年度2回目の松木神社清掃に、全校で行ってきました。神社には、松木神社奉賛会会長と熊川公民館長が待っていてくださり、お参りの仕方を確認してから、まずはみんなでお参りしました。誰をおまつりしている神社か、二礼二拍手一礼、最敬礼の仕方など、きちんと教えていただきました。「松木庄左エ門さんは何をした人か、6年生で分かる人いますか。」の問いに、手を挙げ、「お城のお殿様に、年貢を減らしてほしいと何回も頼んだ人」と答えていた6年生の姿が嬉しく思いました。

掃除は、色毎の班に分かれて、砂利の上の落ち葉拾いをしました。10月6日の「熊川いっぷく時代村(例大祭)」のときに、たくさんのお客様がここにもいらっしゃるから、綺麗にしてほしいとのことでした。20分あまりですが、みんなで一生懸命取り組むと、落ち葉が目立っていた砂利の上がすっきりしました。最後のお参りは、教えていただいた通り、児童会会長の先導で行いました。

奉賛会会長からは、松木庄左エ門の偉功と松木神社の歴史、人のために尽くす奉仕の心の大切さについてお話いただきました。加えて、「知らない人のために神社をきれいに清掃してくれてありがとう。」と、子どもたちにも感謝の言葉をくださいました。

毎回思うのですが、地域の偉人の歴史やお参りの仕方、奉仕の心の大切さを聞かせていただいた上で、実際に奉仕作業をし、わずかな作業であるにも関わらず、その奉仕に対して感謝してもらえるという体験は、子どもたたちにとってかけがえのないものだと思います。いつもたくさんの学びを子どもたちに伝えていただき、ありがとうございます。

6年生、明日は頑張ってね! 壮行会開催♪

本日のいきいきの時間に、昨年度に引き続き司会進行を務める4年生が中心となり、明日開催予定の町陸上記録会壮行会が行われました。

4年生は、6年生に秘密裡に壮行会準備を進めてきました。6年生一人ひとりに向けた、応援団風の「フレーフレーコール」もあります。また、みんなからの応援メッセージ(表は「最後も最高!最大出力!」。裏は、全校からのメッセージ)も準備しました。応援の声やプレゼントの渡し方、椅子の準備など、主催者らしく練習に励みました。

いよいよ本番前。中央で、下学年を並べる係、進行係、放送係、ドアの隙間を塞いで6年生を待たせるドア係と、主催者として働きます。

そして、6年生が入場し、壮行会が始まりました。照れくさそうに入場したり、エールに思わず微笑んだりと、全校からの応援を、6年生は楽しく受け取ってくれたようです。一人ひとりから意気込みを聞き、プレゼントも渡しました。全校の手拍子の中、退場した6年生は、教室で楽しそうにメッセージを読んでいました。

今年の壮行会も楽しく盛り上がっていましたが、6年生が4年生だったとき、とても楽しい壮行会を開いてくれて、それが受け継がれてきましたね。

今度は、みなさんが最高学年として応援される番。明日は、「熊小すげー!と、爪痕を残して」きてくださいね。「熊だけに…」(「」内は、6年生の言葉です。)全校で、応援しています。

記録と記憶を残した陸上記録会!

本日、好天のもと、町陸上記録会が行われました。

本校選手団の5名は、登校後、時間を確認しつつメニューを考えながら、ジョグやキャッチボール、スタートダッシュやバトン練習など、みんなで体の動きを確認していました。5人とも柔らかい表情で、よい雰囲気でした。

出発時には、下学年が(公民館長さんまで!)お見送りに出てきてくれ、「がんばってきて~!」と声援をもらいました。

会場に着くと、監督と化した(普段は優しい)養護教諭の助言を受け、人数の多い他校に劣らず、アップの場所を確保し練習に励んでいました。準備万端です。テントには、壮行会で全校からプレゼントされたメッセージカードを掲げました。

開会式後は、各自の出番に応じて計画的に昼食をつまんだり、集合場所に向かったりと、ここでも考えて動いていました。結果はそれぞれですが、ひるむことなく、練習に近いような落ち着いた様子で、記録に挑むことができていました。

得意な分野は気持ちを強く持ち、苦手な分野も後ろ向きにならず、自分より強い相手を前にしても自分との闘いに気持ちを向け、粘り強く挑戦し続けることは、今後も役立つ経験になります。5人の熊川小選手団のみなさん、よくがんばりました♪

熊っ人タイム第4弾♬

本日、熊っ人タイム第4弾として、新道農産組合の代表の方のお話を聞かせていただきました。日頃は、学校園のさつまいも栽培や自然薯栽培学習、一昨年までのスキー教室指導ボランティアなど、多くの学校教育活動にご協力いただいています。また、同級生のおじいちゃんということもあり、子どもたちは、紹介前からお名前を知っていたり知り合いアピールをしたりしていました。

いつもは、特に農作業のことを詳しく教えていただいていますが、今日は、それ以外のお仕事のことや学生時代のこと、趣味などを聞かせていただきました。

仕事として、農業をずっとしてきた人だと思っていた子どもも多く、農業以外にもいろいろなお仕事やスポーツを指導するボランティアをたくさんされてきたことを知り、驚いていました。

特に、本校のスキー教室ボランティアに50年近く関わってくださっていたことに、一同大変驚き、熊川小学校との深いつながりを感じました。

いろいろなことに積極的に取り組み、それらの得意なことを生かして、学校や子どもたち、地域のために明るく尽力してくださっていることが、子どもたちにもしっかり伝わりました。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

いっぷく時代村 語り部 大成功♪

昨日、熊川いっぷく時代村での子ども語り部を行いました。

学校では、9月の合同体育大会、10月の陸上記録会と、大きな行事が続いた後の語り部活動でしたが、高学年のリーダーシップのもと、限られた練習で、全校児童が堂々と語る活動となりました。

高学年は、今年度だけですでに5回の語り部活動を経験ずみです。場数を踏み、せりふ回しも自分たちで上手にできるようになり、安心して任せられる存在に成長しました。今回、デビュー戦となった低学年は、先日縦割り班で実食したお店の食べ物の感想を、自分の言葉でしっかり伝えることができました。観客を魅了する可笑しみや動作もつけ、語り部は大盛況でした。

「熊川小の子は、マイクを向けてもすぐ答えられる。」、「堂々と発表や意見が言える。」など、たくさんお褒めの言葉をいただきました。長年に渡って続けられてきた子ども語り部により、先輩たちの姿を見、横に立つところから始まって、少しずつ長いせりふが言えるようになり、最後は自分の言葉で語れるようになっていきます。長く続いてきた子どもたちの頑張りの積み重ねにより、昨日の子どもの姿があると思います。最後のクイズやパンフレット配りまで、一生懸命できました。いっぷく時代村を、大いに盛り上げることができましたね。お疲れ様でした。

避難訓練および引き渡し訓練 ありがとうございました!

本日、地震によるグラウンドへの避難訓練と、その後発生した原子力災害を想定した避難訓練および引き渡し訓練を実施しました。

子どもたちは、担任より事前に訓練の目的などの説明を受け、指示に従い速やかに行動する訓練となります。今回は、防災頭巾の着用も行いました。教職員は、それぞれの担当に従い、動きや子どもたちへの指示、誘導を確認します。

第1段階のグラウンドへの避難は、いつも通り落ち着いて行動できました。

グラウンドでは、事前に学習した安全確保の内容を、校長より子どもたちに質問してみました。避難場所はここでよいか、町中だったら何に注意するかなど問いに、たくさんの人が手を挙げて答えることができました。

話の途中に、町教委より屋内退避の連絡が入りました。校舎内の安全を確認した後、手洗い・うがいを済ませ、再び教室へ避難しました。

その後、引き渡し開始の連絡を受け、各担当教職員が位置につきます。子どもたちに引き渡しカードを配り、引き渡し時に教員が確認します。

友だちが少なくなると、心細く感じるかもしれないため、声をかけるなどします。

最後の一人まで引き渡すのに、13分間ほどでした。子ども・教職員・保護者が、しっかり確認し合えてよかったです。ありがとうございました。

みんな大好き♪ 学校かくれんぼ!!

今日のいきいきの時間は、総務・放送委員会主催の全校あそび「学校かくれんぼ」でした。昨年度初めて行われ好評だったこの企画が、今年もやってきました。総務・放送委員会の準備も手際よくなり、入ってはいけない場所に次々に目印の掲示を張っていきます。校舎の至る所に、観客用のタブレットが設置され、体育館にはそれらの映像を見るスクリーンの準備も整っています。

昨年度を知らない1年生も、何かおもしろそうなことが始まる期待感で、うずうずしています。司会者より、今回の勝者もしくは全員見つけた鬼には、カップを渡すとお知らせがありました。みんなのやる気がぐっと上がりました。

子どもたちは、早くかくれんぼをしたい気もちを抑えつつ説明を聞き、「では、始めます。」の号令で、一斉に校舎へと消えていきました。かくれる時間は3分。「10、9、…。」のカウントダウンが聞こえる頃、校舎内は静かになりました。3人の鬼が、校舎内を探し始めます。カーテンの裏や用具入れの中など、怪しいところを中心に確認し、色々な場所から子どもたちが出てきました。

残り時間3分あたりから、まだ見つかっていないのは2名になりました。あせる鬼たちが、1階から3階を繰り返し確認しますが、見つかりません。タイムアップで、今回の勝者2名が決まりました。拍手の中、体育館に戻ってきたのは・・・。

給食のとき、主催者より、「かくれんぼ王」のカップが授与されました。

給食後、「かくれんぼ王」が隠れていた場所のお試しをしている人たちがいました。「学校かくれんぼ」の余韻がいつもでも続く、楽しい1日でした。

サツマイモ掘り♬

本日、1・2年生のサツマイモ掘り体験がありました。今年も、新道老人クラブの皆様のお世話になり、1・2年ペアに1人の畑の先生がつくという、贅沢な体験になりました。

体験前に、老人クラブの皆様が大きく伸びた蔓を切り落とし避けておいてくださったので、残されたジクを目印に、あとは掘るだけです。

毎年思いますが、芋ほりをしている子どもたちの表情はとても生き生きしており、掘り当てたサツマイモを手にすると、とてもよい笑顔を見せてくれます。サツマイモは、全部で一輪車いっぱいになりました。収穫後、ジクの取り方も教わり、避けてあった蔓から、ジクを集めました。

1・2年生は、本日一人2個ずつ持ち帰りました。残りは、学校のみんなにおすそわけされるそうです。楽しみです。

毎年、最初の畑の準備や収穫の段取りなど、老人クラブの皆様には大変お世話になり、ありがとうございます。子どもたちの笑顔のような、楽しい記憶が思い出として残ってくれると嬉しいです。

一足先に、ジクをいただきました♬

今日、1・2年生が、さつまいものジクの炒め煮に挑戦しました。

担当教員より説明があると、よく集中し、作業を素早く理解してみんなで取り掛かります。

まずは、ジク洗い。1年生組は、迷わずみんなで手をつっこみ洗います。2年生組は、順番を決め、落ち着いて洗います。

ジクは手で、前後を少し折って捨て、残りを2、3センチに折っていきます。1年生は、またもや一斉に、猛烈に働きます。2年生は、落ち着いて。徐々に、ボールいっぱいになってきました。途中、油抜きしたおあげさんの包丁切り体験コーナーもありました。

いよいよ、それぞれの組でフライパンに投入。順番を決め、5回混ぜたら交代です。担当教員が、おあげさんと調味料を次々入れ、また5回交代の始まりです。味が染みたか、固くないかのチェックを担当教員が何度となくしましたが、そのときの鋭い視線がとても愛らしかったです。

いよいよ試食になりました。味がよく染みていて、ご飯に合いそうという声がありました。全校分に小分けして、給食の時間にふるまいました。好評で、お代わり分もなくなりました。ご飯の上にのせて、おいしそうに食べている人も何人もいました。

瓜生小との交流学習2・4年第2弾!

昨日、2年生と4年生の瓜生小学校との交流学習第2弾がありました。2回目ですが、やはり最初はやや緊張気味の様子。しかし、従業の中でじゃんけんやクイズなどの触れ合いの時間を経ると、前回よりも笑顔が出るスピードが速くなったように思います。

今回の授業でも、グループでの話し合いがどの時間でも行われていましたが、ただの情報交換だけでなく、少し意見を交流する内容に若干レベルアップしていました。いつものように話を切り出す子、他の子の出方を待ってから意見を言う子、いつもよりやや控えめにしている子など、いろいろな授業の姿がありました。

大人数の授業では、自分と違った意見や関心の度合いに違いがあり、学級全体の雰囲気も変わってきます。教員の支援はもちろんありますが、授業をつくっているのは、子どもたち自身です。いろいろな環境の中で、相手の意見を聞いたり自分の意見を伝えたりすることは、とても大切な力です。そんな練習試合のようなこの交流学習の授業は、大変よい学びの機会です。

学校公開日ありがとうございました♬

本日は、学校公開日でした。普段の授業の様子を見ていただく、貴重な機会です。たくさんのご家族の皆様に来ていただき、大変嬉しいです。お忙しい中、ありがとうございました。

午前中の4時間ですが、1~6年生まで見ていくと、子どもたちは毎日、いろいろな学習活動をしているのだと改めて感じました。座学や体育といった大きな違いはもちろんですが、ペアやグループで話し合ったり、タブレットを使って考えを交流したり深めたり、図工や家庭科、生活科で制作をしたりと、勉強とは幅広いものだなあと思いました。どの教室も、先生からの問いかけや友達の意見にしっかりと耳を傾け、自分の意見も発言していました。

また、本日は、後期児童会選挙も行われ、会長・副会長候補から、地域の人も含めたみんなの心に残る最後の学校行事を考えたいと意気込みが語られ、全校児童より信任を得ていました。

一人ひとりの興味関心の傾向は、時間をかけて固まっていくものです。そのためにも小学生の間に、多種多様な学びに触れ、思い切り考えたり悩んだり楽しんだりしてほしいです。子どもたち同様、ご家族の皆様も楽しんでいただけましたでしょうか?

三宅小4・5年へ語り部!

本日、三宅小学校4・5年生が、熊川宿に校外学習に来ました。活動の中の熊川宿散策時の案内を依頼され、本日の語り部活動が実施されたわけです。

本日の語り部は、熊川小学校は3年生以上が参加しました。と言いつつも、3年生は、次年度以降の熊川宿案内人候補者として、高学年の語り部をそばで見ることが学習のねらいです。4年生は、候補者としての学びに加え、食べログ学習やいっぷく時代村での発表を活かして、いくつかのポイントで説明をしました。6年生は、もちろんリーダーとして、語りを引っ張ります。

スタート地点の下ノ町の駐車場へ行くと、ちょうど散策を始める団体の観光客が、法被姿の子どもたちの登場に注目していました。

縦割り3班編成で、語り部活動がスタートです。これまでの語り部をずっと見てきましたが、回を重ねる毎に、6年生の成長ぶりに感心します。今回は、パンフレットを見ずに、各所でよどみなく、落ち着いて説明する姿にほれぼれしました。子守岩登りを進めたときに、躊躇している相手を見て、「じゃあ、ぼくたちが、まず登ってみますね。」と先にやってみせ、行動を促すところもすばらしかったです。大変分かりやすい語り部に、スタート地点で出会った観光客が、三宅小に交じって、一緒に説明を聞いたり質問をしたりしていました。その人たちへの対応も自然で、お別れのとき、「ありがとうねえ。」とねぎらいの言葉をもらっていました。三宅小学校の人たちは、熊川宿に来たことがある人がたくさんいたようですが、「新しく知ったことがあった。ライオンの看板が心に残った。」との感想をもらいました。

大仕事を終えた帰り道、出会った観光客にパンフレットを渡すのは、3、4年生ががんばりました。学校に戻り、振り返りを書きましたが、子どもたちはどんな感想や反省をもったのか。知りたい気もちでいっぱい

音楽会に向けて、全員で練習中・・・

陸上記録会を終えてから、徐々に始まった音楽会練習。いよいよ、本番(11/7)一週間前となり、練習も仕上げの段階に入ってきました。(と、私たちは思っています。)

今年の音楽会では、校歌のメモリアルバージョンを発表します。詳しくは言えませんが、合奏も合唱もあります。また、なんと教職員も参加します。従って、日々の練習に、子どもたちと一緒に参加しています。

これまで、色々な学校行事がある度に、練習の様子や本番の様子をお伝えしていましたが、実際に子どもたちと練習を重ね、本番を迎えようとしている今の立場から振り返ると、気楽なものだったなあと反省しています。

みんな頑張っているのに間違う訳にはいかず、自主練習を重ねたり、合同練習でも緊張感をもって取り組んでいます。何十回練習しても、生本番が100%成功する保証はなく、されどびくびくしている状態ではいけないことも分かっているので、自分で自信が持てるまで練習あるのみです。

子どもたちは、こうしてたくさんの行事や授業を頑張っているのだと、再確認しています。

言葉にすると、「練習の成果を発揮して」になるのですが、本当にみんなで頑張っています。楽しみにしてください。

全員完走!マラソン大会♪

お天気を味方につけ、本日マラソン大会が無事行われました。子どもたちは全員参加、全員完走でき、何より喜ばしいことでした。

2学期の忙しい日々の中、いきいきや体育の時間を使って、練習に励んできました。最近では、下校後、校庭で個人練習をしている人たちもいました。

気持ちがよいなといつも思っていたことは、競走はどうしても順位やタイムという数字で、はっきり結果を突き付けられますが、それぞれが自分に合ったちょっと高めの目標をもち、真面目に練習に取り組んでいたことです。自分のためになるめあての持ち方が、上手だと思います。

そして、今日。本番の緊張を感じつつ、開会式が始まりました。周囲には、続々と応援団が集まってくださいます。アップのランニングも、はやる気持ちを表すようにスピードが速くなります。

1・2年、6年、3・4年と、順次スタートしていきました。意気込み溢れる構えからのスタートダッシュを見ていると、「どの子もがんばれ!みんな1位になれ!」と思います。

ゴール手前や各所で、ライバルとのデットヒートが繰り広げられ、本人たちは大変ですが、見ごたえのあるレースになり、応援にも熱が入りました。走り終わり、宿場館前で倒れこむ姿も頷けるがんばりです。持てる力を発揮した大会でした。よく頑張りました。[E:#x1F4AE]

子どもたちの雄姿がなかなか見られなかったと思いますが、安全の見守りをしていただきましたボランティアの皆様、大変お世話になりました。おかげさまで、マラソン大会を無事開催することができました。応援に駆けつけてくださいました保護者の皆様、地域の皆様、大会を盛り上げ、子どもたちのやる気を高めていただき、ありがとうございました。

胸が震えた音楽会♪

本日、若狭町小中学校音楽会が開催されました。なんとか26人全員参加することができ、本当に何よりです。

今年は、最後の年ということもあり、児童26人と教職員が参加し、『熊川小学校校歌 ~2024Memoria Version~』の合唱奏を発表しました。これまで、音楽の時間や全校音楽の時間に、心を一つにして練習に取り組んできました。「間違わずに演奏」から、次第に「音色や笑顔、ノリ。」など目標のレベルを上げてきました。

先週末や今週には、自分たちもいい感じで演奏できているように感じ、練習も気持ちよくできていました。

そして今日、さすがに本番という緊張が高まりましたが、リハーサルでいつもと変わらない仲間の熱量を感じ、本番に向かいました。本番では、これが最後かと思うと寂しいような、だからこそ精一杯のものを届けたいような気持ちで演奏しました。ステージ上は、一つになっていたと感じました。みんなでやり切りました。

学校に戻ってきた音楽主任からも、「最高だった。他の学校の音楽の先生や応援に来てくださった保護者や地域の人たちから、みんなによかったよと褒められた。」との言葉ももらい、すがすがしい気持ちで下校したと思います。

今日の鑑賞やこれまでの応援や支えをありがとうございました。

今日の天気のような明るく元気な校外学習♪

青い青い空、きらきら輝く陽の光の中、全校で校外学習に出かけました。

上中駅で電車を待つときから、子どもたちの楽しい時間が始まります。電車が駅に入って来るときが、最初の盛り上がりポイントだったでしょうか。電車の中では、空いている席に分かれて座り、マナーを守り、静かに敦賀へ向かいました。敦賀駅前でみんな背伸びをし、仕事着のハッピに着替えると、1回目の語り部の始まりです。平日の午前ということもあり、人通りは少なかったですが、6年生がリードして、数少ない人に次々と声をかけます。電車を乗り降りする人たちは急いでいる人が多く、どのチームも何人にも声掛けを断られていました。しかし、気落ちすることもイライラすることもなく、一礼してまた次に向かう子どもたちの姿に、本当に成長を感じました。そして、電車から降りてきた人、タクシーから降りてきた人と、ねらいを定めて次に向かっていきました。

1回目の語り部を終えると、いよいよ新幹線!動く歩道も経験しました。少しの待ち時間でも、とても和やかに話す子どもたちの表情がよかったです。新幹線ホームに着くと、先頭車両を見に行きました。そして、しおりで座席を確認し、約15分の新幹線の旅を楽しみました。

福井駅前で恐竜と写真を撮り、語り部第2弾の開始です。後半には、「やってみる?」と4年生に語りを促したり、声掛けだけ手伝ってあげたりする6年生の姿に、かっこよささえ感じました。

3つ目の乗り物であるバスに移動すると、だるまちゃん広場へ。みんなお腹が空いていて、着くなり美味しそうにお弁当を食べていました。後は、仲良く遊ぶだけ!全校入り乱れて、それはそれは楽しそうに遊びました。見ているだけで、笑顔になります。

最後には、「楽しかった。」の感想も聞け、2学期頑張り続けてきた子どもたちのご褒美のような校外学習が終わりました。

本日は、朝の送迎やお弁当、帰りの見守り等大変お世話になりました。

ホタルの幼虫放流♪

本日、熊川宿ほたる生息研究会のみなさまにお声かけいただき、1~3年生が、宿場館裏にてほたる幼虫の放流を見学させていただきました。

まずは、生息会会長が、嶺南にいる3種類のホタルのこと、ホタルの一生、飼育について、分かりやすく教えてくださいました。幼虫は水中にいるので、本物を目にする機会はほぼありません。子どもたちも、見たことがない人ばかりでした。説明を受けた後、3人ずつ5班に分かれ、生息会の方と一緒に、ホタルの幼虫とカワニナの仕分け作業を体験しました。

虫好きの子どもの中にも、黒い幼虫に苦手意識を持っている人がいましたが、小石やえさとなるカワニナの隙間にいる黒い小さな点のように丸まった幼虫を見つけ、選り分けていくうちに、作業に夢中になり、手でつまんだりスポイドで吸ったりして、何匹もの幼虫を自分のお椀に移していました。頭を寄せ合い、顔を近づけて、幼虫を覗き込んでいる子どもの好奇心の強さは、すばらしいと感じました。時間になり放流へと促されても、なかなか作業の手を止められない程、みんな夢中になっていました。自分で移し替えた幼虫が入ったお椀を持ち、放流場所のビオトープへ移動します。その頃には、「これ、ぼくがとった幼虫。かわいい…。」という声も聞こえ、とても大事そうにお椀を抱えている様子が印象的でした。放流後も、「ぼくの幼虫。ここにいる。」と、川底の泥の上を眺めていました。

来年の6月頃に飛ぶホタルの光を見て、今日の体験やホタルへの愛着を思い出してほしいです。

熊川宿ほたる生息研究会の皆様、嶺南ではここでしかしていないという、ホタル養殖に関わる貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

ソメイヨシノとニンニンほかほか

町政20周年を記念した「笑顔と緑あふれる植樹事業」により、各校ソメイヨシノの苗木をいただくことになりました。熊川小学校では、18日(月)に、苗木1本の植樹を、4年生が行いました。

初めに教育長のご挨拶を受け、その後、産業振興課の方より、植樹事業について教えていただきました。寒い日ではありましたが、雨もちょうどやみ、4年生は初めての植樹に取り組みました。肥料と掘り起こしてあった土を混ぜて穴に入れ、苗木を傷つけないようにさらに土を投入します。「ときどきここに来て、桜の木の成長を見ていきたい。」と感想を述べていました。大切な思い出の木になりましたね。

翌19日(火)は、1年生の忍者道場体験と、全校焼き芋大会がありました。

忍者道場に行く前に、公民館で用意いただいた石焼き芋機に収穫して残してあったさつまいもを投入し、忍者道場へ向かいました。今年は、なんと、忍者の服を着せてもらうことができ、もともと楽しみだった修行に、一段と熱が入りました。梯子を登ったり、壁の向こうへ消えたり、刀を振ったりと、可愛らしく真面目に頑張りました。最後に本物の手裏剣を投げるときには、すっかり忍者らしくなっていました。

学校に戻ると、廊下中よい香り。焼き芋ができており、給食後にみんなで食べました。楽しい顔がいっぱいの日でした。

人と人の間にあるもの

話題は3つです。

1つ目は、20日(水)に、1・3年生瓜生小交流学習第2弾がありました。1年生は、算数(タブレットを活用した何番目の学習)と音楽(絵描き歌)、3年生は、国語(短歌)と算数(タブレットを活用したプログラミングの学習)でした。タブレットや絵描き歌、休み時間のサッカーボールなど、ともに学んだり遊んだりする道具を介して、子どもたちは触れ合いを深めていきました。

同じく20日(水)の午後、新道農産組合の皆様のお世話になり、3年生が自然薯掘りを体験しました。今年は、○○円級の立派な自然薯がたくさん採れたそうです。子どもたちに、おすそ分けをいただきました。熊川産の立派な自然薯の粘りや味は、どれほどのものだったのでしょう。収穫された作物を通して、改めて農家の方の苦労や思いを振り返る機会になりました。新道農産組合の皆様、種芋植えや自然薯学習を含め、大変お世話になりました。

最後は、21日(木)に行われた福祉協議会の皆様にお世話になった福祉学習第1弾です。初めに、ランチルームにて、障がいとは何かについて教えていただきました。目に見えるもの、見えないものを、身近な日用品やお金、建造物などを例に挙げながら、丁寧に説明くださいました。学習したことをクイズ形式で復習すると、全問正解者続出でした。その後、体育館に移動して、白杖を使った歩行体験をしました。いくつかの障害物を置いたコースを、二人組で歩きました。事前に目から入った情報はあるものの、実際見えない状態で歩いてみると恐怖もあり、ペアの子の声掛けでできたとの感想がありました。「何かお手伝いしましょうか。」との声掛けで、困った人とつながることができることを教えていただきました。

熊っ人タイム第5弾♬

本日、熊っ人タイム第5弾として、熊川公民館長さんのお話を聞かせていただきました。公民館の仕事は分かりにくいだろうと、自己紹介をまじえた公民館の仕事の紹介をパワーポイントを使って、子どもたちに説明してくださいました。

町探検として公民館見学にいく低学年の学習がありますが、それ以外にも、地区の方々のお世話になるたくさんの体験活動の折も一緒に教えてくださったり活動を見守り記録を撮ってくださったりと、日頃から学校教育に深く関わっていただいています。そのため、私たちが進めてきたほとんどの活動を同じように知っているということ自体にも、強いつながりを感じました。また、学校行事だけでなく、地域の色々なグループ、色々な目的に応じた活動の場を公民館が提供し、地区民が「集って学んでつながる」要になっていることを教えていただきました。そして、子どもの声を地域に、地域の声を子どもに届けてくださっていることも分かりました。

たくさんの方に助けられたので恩返しのつもりで、地区の仕事に励んでおられることもお話いただきました。また、祭りでお見かけしたお囃子(横笛)をお願いすると、音楽会の発表にちなんだ節をご披露くださいました。馴染みとなった節に合わせて子どもたちは掛け声をかけ、楽しい掛け合いができました。

日々お忙しい中、大変お世話になりました。ありがとうございました。

教科書以外の学びもあるよ♪

本日、わかば保育園のかりん組で熊川区の園児たちが、1・2年生との交流会に来てくれました。やはり緊張気味なかりん組さんでしたが、今か今かと待ち構えていた1・2年生は勢いよくお兄さんお姉さんぶりを発揮し、交流会を主催していました。

初めに、1年生教室で、学習やクイズをしました。早口言葉や作文を堂々と披露する姿から、学校での1年間の学習の成果を感じました。クイズでは、かりん組さんも手を挙げ、答えることができました。続いて、2年教室に移動し、自己紹介やゲームをしました。まず、2年生がお手本や遊び方をやってみせることで、1年生もかりん組さんたちも楽しく参加できました。2年生は、かりん組さんを「新1年生の人は」と呼んでおり、とても先輩らしく感じました。最後に、体育館へ移動し、2種類の鬼ごっこをしました。遊びは、子どもたちの本来の元気な姿を引き出します。あっという間でしたが、楽しく交流を終えることができました。最後に、玄関で「ありがとうございました。」と、元気なお礼の言葉ももらいました。

来年度に向けた活動は、他にもあります。先日、スクールカウンセラーと養護教諭が、4年生対象に、リラックスの仕方の授業をしました。心と体がつながっていることを学び、家や学校でできるリラックス方法をみんなで動作化しました。リラックス方法を知ることで、安心して今後の学校生活を送ってほしいと思います。

今日は、4・6年が、浦見運河と宇波西神社へ社会科の学習に出かけました。

それぞれに、自分の目や耳、体を使って、学びを深めていってほしいです。

今日は福祉体験2!

今日は、先日行われた福祉体験の2回目で、高齢者体験学習が行われました。本日も、社会福祉協議会の方に来ていただきしました。

最初に、絵を見ながら子どもと高齢者の違いを予想してから始めました。「頭が白い、しわがある、腰が曲がっている」などの気づきがありましたが、見るとと体験するのとでは大違いです。

高齢者はこう感じている、こんな動きになると説明を受けながら、代表児童に負荷になるおもりやサポーターがつけられていくのを見守りました。3人1組になり、体験者・介助者・気づきの記録者に分かれて、交代で体験していきました。コースには、布団に見立てたマットで靴を脱いで寝る、起きて履く、歩く、箸でビー玉つまみ、本を読む、階段の昇降(高学年のみ)が用意されています。

感想には、「いつもより歩くのが遅くなった。難しかった。おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちが分かった。大変なことが分かった。今度から手伝いたい。」など、体験したからこそ感じた言葉が出ていました。よい気づきがたくさんあった学習になりました。福祉協議会のみなさま、ありがとうございました。

地震の揺れはどれくらい…

本日、若狭消防署上中分署にご協力をいただき、学校にて起震車体験を実施しました。起震車とは、地震の揺れを体験する車のことです。職員を含め、多くの者が未体験者でした。

起震車を目の前にすると、子どもたちは興味津々で、目が離せない様子です。学校では、毎年地震による避難訓練を実施していますが、倒壊のような音を放送で流すことはできても、揺れを実感させることはできません。起震車にある部屋は、蛍光灯や机は固定されており、倒れるものは置いてありません。椅子は床に接する部分は幅広くできていますが、固定されてはいませんでした。

部屋の安全が保障され、今から揺れること、しばらくすれば終わることが分かっていると、心も体も準備万端で、地震の恐ろしさにつなげて考えることは難しい課題でもありました。そのため、教室に戻ってから、撮影した動画を見せ補足説明した学級もありました。

揺れの段階は、初級から東日本大震災クラスまであり、6年生や教員は最大の震度7まで体験しました。大きな揺れは、身を守ることや逃げることもままならないことを実感しました。日常の中で、前触れなく大きな揺れに出会うと、とても不安になります。再び揺れるかもしれない不安も出てきます。

地震の恐怖はどんなものなのか。未体験な危険に対して、具体的に想像力を働かせることは大人も子供も本当に難しいです。これさえやればではなく、あの手この手を使って、子どもたちの防災意識を高めていきたいです。

熊っ人タイム第6弾(最終回)♪

昨日、熊っ人タイムの最終回、第6弾を実施しました。最終回は、若狭熊川宿まちづくり特別委員会の会長様に来校いただき、インタビューさせていただきました。

これまでの5名のゲストの方々は、子どもたちと一緒に体験学習をしたり子どもたち自身がインタビューしたりといった機会がありましたが、まちづくり特別委員会会長様は、今年度、高学年で1度だけ、街路灯清掃の折にご挨拶いただいただけでしたので、(熊川の子は)毎朝見守りをしてくれているおじいちゃんとは思っても、何をしているかは知らないことが多かったようです。

しかし、たくさんの写真を見たりお話を聞いていくうちに、熊川宿の魅力を高めたり広く発信したりするお仕事をしているリーダーであることを、イメージしていったようです。熊川宿の昔のことや身近な人のことに詳しく、県外でも熊川宿の紹介をしていると知り、「すごい人だと分かった。」との感想がたくさんありました。

地元を長く離れた期間があったが、熊川のみなさんが優しくしてくれ、地区の発展を願って恩返しのつもりで役を努めていると聞き、高学年では「これからも熊川宿が続いていくとよい。続いていくように紹介をしたい。」と感じた人もいました。

熊川小学校の児童たちも、長年まちづくり活動を盛り上げてくれて感謝しているとの言葉をいただき、まちづくりの一員であることを認めてもらえ、とても嬉しいです。今後も、子どもたちが、地域の中で育っていくことを願います。

6名の皆様、貴重なふれあいの場、地域学習の場にご参加いただき、ありがとうございました。

だれかを楽しませる学習あれこれ…

今週行われた、「相手が喜ぶ工夫を考え、提供する活動(学習)」を3つ紹介します。

1つ目は、委員会活動。図書体育委員会による低学年への朝の読み聞かせです。最近、教員による読み聞かせも実施され、担当日までに選書や読み方の練習に苦労した教員でしたが、委員会の読み聞かせは聴衆の位置から違います。かぶりつき席で、言葉を聞き洩らさじと前のめりに聞いていました。また、おもしろいときの表情がとてもよかったです。

2つ目は、教科の授業。6年生家庭科での「葛料理アレンジに挑戦する実験調理実習」です。この授業の前に、考案レシピのアドバイスをいただきに、「まる志ん」にも訪問させていただいています。試作品づくりですので、公表は控えますが、ノートの上で考えるのと実際に作ってみるのは大違いでした。葛がだまになってしまったり、成型に失敗したり、調味料の量を間違え味が…となったり、いろいろありました。この時間の収穫は、そうした失敗を経て、留意事項や改善点がはっきりしたことです。みんなで食べ合いながら気づきをしっかり記録し、みんなに支持される商品を目指します。

3つ目は、休み時間。4・6年が保育園を訪問し交流活動をする前に、準備したいくつかのゲームコーナーを開き、低学年や教員に遊んでもらいました。お客を楽しませる接待の工夫や、待つ時間を作らない工夫など、反省会で確認し、本番に備えました。

第2学期末保護者会ありがとうございました♪

14日(土)の保護者会には、今年初の雪のため足元が悪く大変寒い中、体育館での音楽発表参観や夢を育むお話会、PTA総会から個人懇談まで、長い時間ご参加いただきありがとうございました。

音楽発表では、複数名の欠席や初雪で寒い体育館、音楽会から間の空いた発表など、様々な懸念事項が重なった状態でしたが、みんなで助け合い、互いに気持ちを盛り上げていきながら、保護者や地域の皆様への発表をすることができました。音楽会に来ていただいた方も、今日が初めてという方も、「一体感があって素晴らしい。」、「音をつなげようと練習を重ねたことがよく伝わった。」などの感想を聞かせてくださいました。閉校イベントでは、フルメンバーでの熱いラストステージが披露できるといいです。

夢を育むお話会では、熊川に移住されたコーヒー店長さんと稀有な職歴をお持ちの大工さんのお二人のお話を聞かせていただきました。店長さんから、外から見た熊川のよさとして、「食べ物や水のおいしさ、人のよさ」があると聞くと、自分たちには当たり前のことでも魅力になっていることがあることが分かり驚いたとの感想がありました。熊川のよさをコーヒーを通して改めて発信したりし、地元の人が安心してくつろげる場所にしたいというご自身の夢や、上中小への変化を新しい人やことを知るチャンスととらえてほしいとのメッセージを聞き、やる気を分けてもらいました。

大工さんの前職のお話では、大人数での共同生活や心身の鍛錬、いろいろな挑戦など、想像できないような内容が多く、子どもたちはとても驚いて聞いていました。また、大工目線からの古民家改修を画像付きで説明していただいたり、カンナ体験をさせていただきたりし、大工の仕事に興味を持った子どももいました。大工さんの生き生きとした表情を見ていると、若いうちにとことん何かに夢中になることは、後々とてもよいというメッセージにも納得させられました。

こうした個々の活力ある営みっがつながりあえることも、この地域の魅力だと思います。子どもたちへ、未来への明るいメッセージをありがとうございました。

この日だけでなく、2学期は、本年度の中心的な活動をしっかり実践できた学期になりました。皆様、ありがとうございました。

葛アレンジふるまい大盛況♬

本日、給食の時間に、6年生手作りのオリジナルアレンジ葛デザートがふるまわれました。

ふるまいに向け、2~3時間目の家庭科の時間に、各自が事前注文に応じた数のオリジナルデザートをつくりました。事前に一度、試作品づくりの授業をした甲斐あって、失敗から学んだ改良点に注意しながら、スムーズな動きで調理をすることができていました。加えて、今日がお客様に出す本番ということで、何度もレシピノートを見て確かめつつ、丁寧に取り組んでいました。どの品も前回を超える出来栄えで、料理人たちも満足気でした。アイスクリームやホイップクリームが溶けないように、直前に盛り付けるメニューもありました。

他の学年がランチルームに来る前に、お客様の給食の横に、注文の品を配置しました。やってきたお客様たちは、デザートを見つけると、すぐに笑顔になりました。

給食の初めに、挨拶とそれぞれのメニューに対する思いが伝えられました。給食を食べ終わった人から、ようやくお目当てのデザートをいただけます。美味しい顔が、あちこちに広がりました。少しだけある余分をおかわり用に呼びかけると、たくさんの人が同じものや違うものを求めてやってきました。

6年生の皆さん、大盛況で大成功でしたね♪

葛料理のご指導やアレンジアドバイスいただいた熊川宿「まる志ん」店長様、大変お世話になりありがとうございました。

熊っ子タイム「え~!みんな違うの?編」

昨日、教職員が自由なお題のもと、子どもたちに楽しく表現活動を促す時間「熊っ子タイム」がありました。

最初のグループ分けから、活動の始まりです。5種類の中からランダムに選ばれた1つの動物シールを、全員目をつむった状態で教員から背中に貼られます。同じ動物の人たちで集まるのですが、条件が2つあります。「しゃべってはいけません。ジャスチャーはいいです。」。この条件を聞いて、「一体どうしたらいいのか…」と困り顔になった低学年もいました。しかし、静寂の中ゲームが始まると、ジャスチャーで相手の動物を教える人や手招きで仲間同士をくっつける人が出てきて、数分後には見事動物グループが完成しました。

次は、各グループ毎に机に移動し、本題です。グループ全員が一緒の考えになるお題を探すというゲームです。机の中央に「はい・いいえ」の紙が置かれ、各自が持っている自分の磁石を、お題に応じて「はい」か「いいえ」のどちらかに置くというものです。「せえの!」で置いた時に、「はい」でも「いいえ」でも全員揃っていればOK。揃わなかったときは、理由を聞いてみようというものです。全員が揃うであろうお題探しは、難しい人もいるので、準備された「参考お題集」のプリントから選んでも構いません。

お題の準備ができたら、順番にお題を発表していきました。揃ったときは、「そりゃそうでしょう!だって、…」となるし、揃わなかったときは、「え~!なんで~?」、「だって、…」となり、揃っても揃わなくても、大いに会話を楽しんでいました。みんなと揃わなかったときの驚きを、新鮮に感じている人もいました。

「知っているつもりになっている友達や、新しく出会う友達とも、こうして楽しくお話してください。」というメッセージをもらい、熊っ子タイムは終了しました。

2学期が終わりました!ありがとうございました!

本日、第2学期が終わりました。

終業式では、今年度のこれまでの活動を、子どもたちと一緒に振り返りました。

例年、熊川小学校は保護者・地域のご理解ご協力をいただき、たくさんのふるさと学習体験活動を行っています。今年は、最後ということもあり、例年にも増して、多くの交流学習を経験することができました。特に2学期は、多くの中心的な活動を実施できた学期でした。それは、自分たちの交流、地域との交流を通して深化した熊川の魅力を再発見し、発表・発信する活動でした。

熊川にはたくさんの題材があり、地域から得たり、地域に求めたりして取り組みました。以下、簡単に紹介します。

例年の田んぼや畑での栽培活動はもちろんですが、それ以外にも、6年生が力を発揮し下学年をリードしながら行った語り部を、6回もできました。食べログでは飲食店で実食、家庭科では特産品の葛アレンジ、音楽会では校歌のアレンジ合唱奏、「夢を育むお話会」や「熊っ人タイム」では地域の方の経験談、見守りボランティアとの挨拶運動や下校時の子どもメッセージ。ざっくり振り返っても、たくさんの地域のお宝(人もものもことも)をもとに、密な交流学習ができました。本当にありがとうございました。

3学期も、子どもたちとともに、心に残る楽しい教育活動を創っていきます。

寒い時期になります。お体にお気をつけて、よいお年をお迎えください。

(追伸:写真あり

①羽根募金のご協力ありがとうございました。10,789円、児童会長が社会福祉協議会様に手渡しました。②学期末大掃除。今年も全員、一生懸命取り組んでくれました。)

3学期が始まりました♬

あけましておめでとうございます。最後の学期、令和6年度の3学期が始まりました。見守りボランティアや民生児童委員の皆さんも、本日より見守りを開始してくださいました。3学期もよろしくお願いします。全員集合というわけにはいきませんでしたが、登校してきた子どもたちはみんな元気でした。学校という場所は、子どもたちがおさまって完成形です。休み中の充電もいいですが、みんなが集まった学校もやっぱりいいです。

熊川小学校にいる誰にとっても変わらない、大切な学期の始まりです。1、2学期同様、毎日を生き生きと過ごし、自分の人生の大切な節目となる春を清々しい気持ちで迎えましょう。そして、力強く歩き始めましょう。今日は、そんな始まりの日です。

と同時に、いつもと変わらない表情の子どもたちが、いつも通り目の前にいてくれることに幸せを感じる日でもありました…。

祝♪ 全員集合!

始業式からなかなか全員そろわず、寂しい気持ちでいましたが、本日欠席なしの全員登校となりました。全員そろってうれしです。このあとも、そうなっていくといいなあと、静かに願っています。

また、詳細は言えませんが、本日、校長室に、児童会長と副会長が提案・報告に来てくれました。子どもたちが考えて自分で動いてくれることは、どんな小さなことでも、とても嬉しいです。さすがは6年生!さすがは児童会!と思いました。

今日の嬉しかったことの報告でした。

今年もありがとう!絵付け体験!

今年度も、熊川宿若州窯の陶芸家の方にご指導いただき、1年生がお皿の絵付け体験に挑戦しました。

事前に、タブレットでデザインのアイディアを探し、下絵の準備は済ませていました。最初に、その下絵を陶芸家の先生に「今日ぼくが書きたいのは・・・」と、お知らせしました。作業の流れの説明が始まると、真剣なまなざしで聞き入ります。「失敗したくない」「いいお皿にしたい」という気持ちが伝わってきます。薄茶色のお皿を1人ずつ受け取ると、4人とも下絵通り?、下絵以上の描きぶりで絵柄を皿に描きうつすことができました。引き続き、数種類の絵の具を使って、色をつくり、絵付けです。下絵を含み、絵付けの間中、教室は何の音も聞こえなくなりました。いつもの笑顔ではなく、集中した表情から絵付けを楽しんでいることがよく分かりました。友だちとの鑑賞時間や集合写真の時間を適切に残し、4人とも満足な出来栄えになりました。マイお皿の完成が楽しみです。

お指導いただきました陶芸家の先生、企画いただきました公民館様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

保健給食委員会開催!『姿勢集会』

今朝、朝の児童集会は、保健給食委員会による「姿勢について体験しながら考える集会」でした。

初めに、縦割り4班に分かれます。体育館には、保健委員が担当する4つの体験コーナーが準備されており、班ごとに順番に回っていきました。①「姿勢に関する〇✖クイズコーナー」、②「2つの体重計に片足ずつのせて立ち、自分の左右のバランスを知るコーナー」、③「時間制で背筋を鍛えるミニエクササイズコーナー」、④「目をつむって足踏み後の足の位置で、体のゆがみを知るコーナー」です。全員楽しみながら、学習していきました。

養護教諭からは、「内臓を圧迫しないように正しい姿勢を心掛けよう。」との呼びかけがありました。

最後に、学習のご褒美として、事前に聞かれていた自分の好きなものが印刷された手作りメダルが一人ひとりに配られ、「今日1日メダルをかけて過ごし、悪い姿勢で机の上にメダルがのらないようにしましょう。」とのお知らせがありました。児童はもちろん、教員にも配られ、メダルをつけて楽しく姿勢に気をつける日になりそうです。

瓜生小の1年生といっしょに、寒ざらし体験したよ♪

本日、福井県嶺南振興局や熊川葛振興会の皆様のお世話になり、熊川葛寒ざらし体験会が開催されました。今年度は、熊川小学校と瓜生小学校、両校の1年生13名が参加しました。

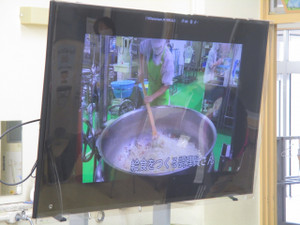

初めに、本校ランチルームにて、嶺南振興局職員の方より、熊川葛の歴史や葛の加工工程について画像を見ながら教えていただきました。お話の中で、「葛を知っている人?」、「葛を食べたことがある人?」の質問に、熊川小学校の子どもたちと瓜生小の1名の子が手を挙げました。地域の特産品を調べたり食したりする学習が全国の各学校で取り組まれていますが、学校教育の中で見聞きしていく中で、こうして地元の子どもたちに親しまれていくのだなあと再確認しました。

その後、身支度を整えてから、みんなで歩いて体験をする「熊川地区特産品加工センター」に行きました。熊川葛振興会長様より、両校でする寒ざらし体験を交流のよい機会にしてもらいたいとのご挨拶のあと、両校児童代表の挨拶で、体験が始まりました。

2班に分かれて、葛の根洗いと葛根踏みの2つを体験しました。水は冷たいですが、子どもたちは、大きい葛根を選んでジャブジャブ、ゴシゴシたわしで洗ったり、力強く踏みつけた葛根を水の入ったたらいに入れたり出したりと、楽しそうに作業を続けていました。

作業後に、今年できた白い葛粉の塊を、小さく割ってみることもさせていただきました。意外に、柔らかく、手に付いた粉をなめてみる人もいました。

最後は、ご褒美に葛饅頭と葛茶をいただきました。表情が、美味しさを物語っていました。

集合写真を撮った後、何人もの人が受けたインタビューを待つ間、両校入り乱れて遊んで待っていました。

熊川葛や相手校の友達と触れ合うことができ、楽しい時間でしたね。関係いただいたたくさんの皆様、大変お世話になり、

ありがとうございました。

おいしい給食ありがとう♬

今日は、栄養教諭の先生と給食配膳や学校環境整備等をしてくださっている用務員さんをお招きし、保健給食委員会主催「給食感謝の集い」が行われました。

初めに、栄養教諭より、給食クイズや給食センターで働く職員(所長・調理員・配送員)からのインタビュー動画の紹介がありました。給食センターでは、毎朝6時45分から給食づくりを始めてくださっているそうで、ますます感謝の思いが募ります。少しでしたが、それぞれの作業の様子を見たり、職員の皆さんの明るいメッセージを聞いたりすると、とても親しみがわきました。この皆さんが作ってくれた料理を、毎日食べているのだと思いました。

職員の皆さんに直接ありがとうは言えないけれど、「残さず食べる」、「きれいに片付ける」という行為で感謝は伝わるとのお話を聞き、子どもたちは、改めて給食の食べ方や後始末の仕方をちゃんとしようと考えたと思います。

直接伝えることができるお二人には、今日、代表の子どもが手紙を読み、全員の分を綴った手紙も手渡しました。

今日も楽しく学習や仲間づくり♬

まずは、1年生の図工でお店屋さん「ハッピーランド」のお客さんとして来店しました。商品は、本を見ながら、折り紙で作ったものです。ルートが決められていて、最初にメニューを選びました。すると、箱に入った商品を手渡されました。上げて見ると、注文通りのホットドッグやあんこが入ったたいやき、自分で最後に完成させるおもちゃなど、手の込んだお店屋さんで、楽しいひと時でした。

2つ目は、3年生の「SOSの出し方」の授業です。「イライラするときはどんなとき?」の実問に、日ごろの不平不満を公言できる機会は珍しく、嬉しいのか、ニコニコ顔でたくさん発表していました。そのように、自分の心の中のイライラ玉を外に出すことの大切さをスクールカウンセラーの先生に教わりました。

3つ目は、高学年の係活動で、「スポーツ大会」が長い休み時間に開催されていました。お日様が出ていましたが、風は大変冷たい中、そんなことは気に留める様子もなく、ボールを追いかけていました。休み時間は、大切な時間だと、改めて思いました。

上中中学校新入生体験入学❕

昨日、6年生が上中中学校新入生体験入学に行ってきました。

出かける前に聞くと、部活動が一番の関心事だったようです。

まずは、2年と1年の授業を見せていただきました。一緒に参観していた別の小学校の知り合いと楽しそうに会話する姿もあり、中学校でもこのように仲良く会話する日が来るのかなあ…と想像しました。ノートをのぞき込んだり、グループ学習の様子を近くで見させてもらったりと、6年生は、積極的に動いていると感じました。卒業生がいるクラスでは、近くに行って勉強の様子を嬉しそうに見ていました。卒業生も、少々はにかんだ様子で、頑張っている姿を見せてくれました。

参観後は、新入生の疑問に応えることを盛り込みながら、中学校生活の説明を寸劇や画像で楽しく紹介してくれました。進行や企画運営を、中学1年生がそれぞれ担当をもち、進めてくれ、中学生の頼もしさを感じました。

卒業生の先導のもと体育館に移動し、鬼ごっこ(けいどろ)をしたり、小中学生全員が15グループに分かれ、中学生のリードで自己紹介や歓談の時間をもったりました。鬼ごっこは、全員楽しそうに走り回っていましたが、グループの話では、盛り上がるグループもあれば、緊張気味のグループもありました。

再び教室に戻り、学校生活と同じように、部活紹介をしてもらってから、小学校ごとに、全部活を順次見学しました。6年生は各部の様子を静かに見学していましたが、見ているポイントはそれぞれしっかりあったようです。

不安が小さくなり、期待が膨らむ時間になったかな?まもなく、中学生ですね。